私はだれでしょう?

「みなさんこんにちは。私はカンムリカイツブリ。冬にやってくる渡り鳥です。谷津干潟で、潮の流れに乗りながらお昼寝するのが気持ちいいのです!」

プカプカ・・・・。

観察センターでの⽇々のできごとや渡り⿃の情報などを発信しています。

「みなさんこんにちは。私はカンムリカイツブリ。冬にやってくる渡り鳥です。谷津干潟で、潮の流れに乗りながらお昼寝するのが気持ちいいのです!」

プカプカ・・・・。

干潟の西側の水路近くにいたオオバン。水の中に浮いている海藻(アオサ)をクチバシでつまみ、ムシャムシャ食べていました。柔らかそうで美味しいのでしょうね。

Facebookでは動画を投稿しています。

こちらをご覧ください。

先日、みごとに繁殖羽に生え変わったカワウに出会い、優美な姿に心を奪われました!

頭頂部の白い羽が冠のようにたち、目の下から喉元の皮膚が一部赤くなっていました。正面顔はまるで覆面レスラーのようでした。

観察センターの隣にある淡水の池に生えている植物のひとつ、ガマの仲間。

ソーセージのようなものを手でもんでいくと、綿のようなものがボワワッと出てきました。

実はソーセージみたいなものはガマの穂で、綿のようなものはガマの種なのです。

ガマの種はフワフワと風に舞い、池に落ちていきます。

池に落ちた種はカモなど水鳥たちの重要な食べ物になっています。

Facebookにはガマの種があふれる様子の動画を載せています。

コチラから合わせてご覧ください。

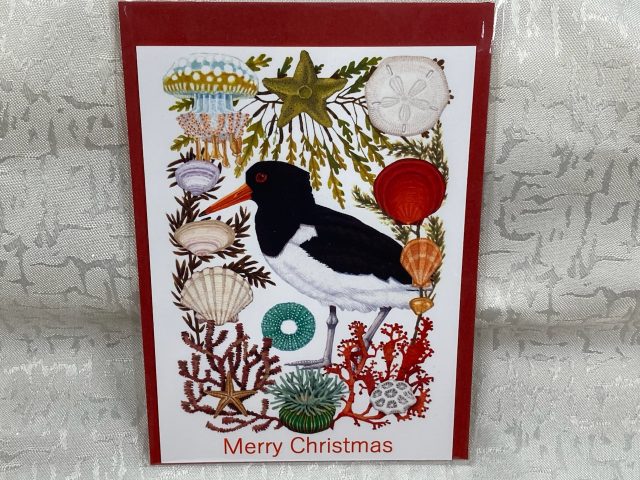

もうすぐ楽しいクリスマスですね。

売店「ちどり屋」でもクリスマスの商品があります。

クリスマスカードを大切な人に送ったり、ポストカードカードをお部屋に飾ったりして

気分をもりあげてはどうでしょうか。

キアシシギ「C6」のあみぐるみはクリスマスの帽子を被って楽しんでます。

こちら以外にもぬいぐるみなどプレゼントにおススメな商品があります。

ぜひプレゼントにいかかでしょうか。

シマリスのグリーティングカード 275円(税込)

シマリスのメッセージカード 275円(税込)

ホッキョクグマのポストカード 220円(税込)

クリスマスカード 495円(税込)

キアシシギのあみぐるみ 5,500円(税込)