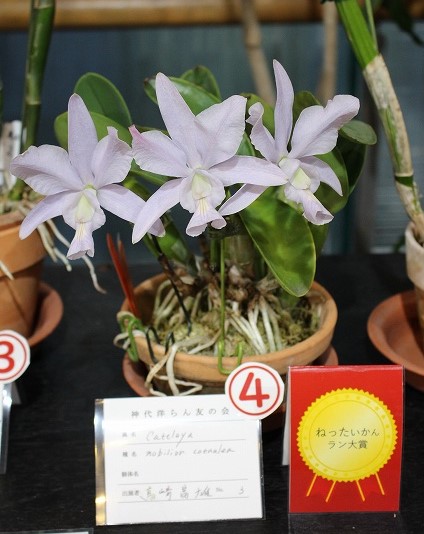

今、ねったいかんでは『らん展2023~ランとシダ~』が開催されており、

色々なシダ植物を紹介しています。

多くの植物は、根っこから葉っぱの先までつながった管で水や栄養分を運んでいます。

この管を維管束(いかんそく)といいます。

シダ植物は、根、茎、葉に分化した組織と、維管束を持った、はじめての植物です。

種子植物はタネで増えますが、シダ植物は胞子(ほうし)で増えます。

根、葉、茎の区別はありますが、花が咲かないので種子もできない植物。

それがシダ植物です。

色々なシダ植物

シダは恐竜が生まれる前から現代まで生き残ったロマンあふれる植物です。

形態や生活環境などで、いくつか紹介してみます。

ヒカゲノカズラ類(ヒカゲノカズラ)

石炭紀頃繁栄した、リンボクなどの末裔とされる植物です。細かい葉がたくさん並んだ、

単純な葉脈しかもたない原始的な維管束植物です。

着生シダ(ビカクシダ、シマオオタニワタリ)

木の幹などに着生しますが、木から養分や水分を吸収することはありません。

ビカクシダ、シマオオタニワタリは、雨や落葉を受け止める形をした葉を持っています。

木性シダ(ヒカゲヘゴ、クロヘゴ)

樹木と見られがちですが、実は草本類で年輪がありません。

幹の先端に大きな葉を出すので、ヤシやソテツのような姿をしています。

水生シダ(ボルビティス ヒュディロティ、サルビニア ククラータ)

水中で生活するもの、浮草として生活するものを水生シダといい、

シダ類としては特異な形態をしています。

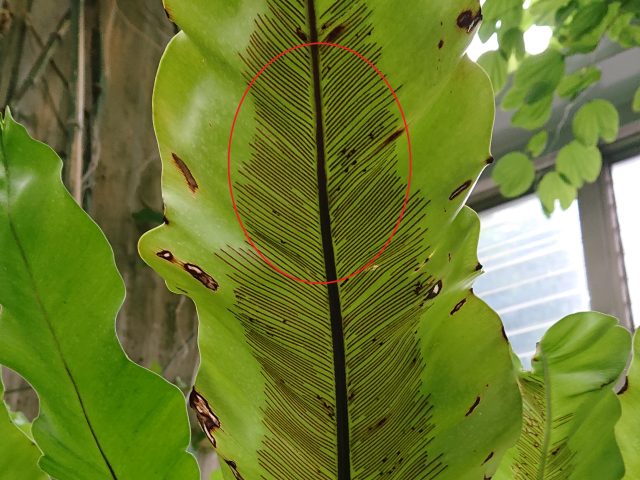

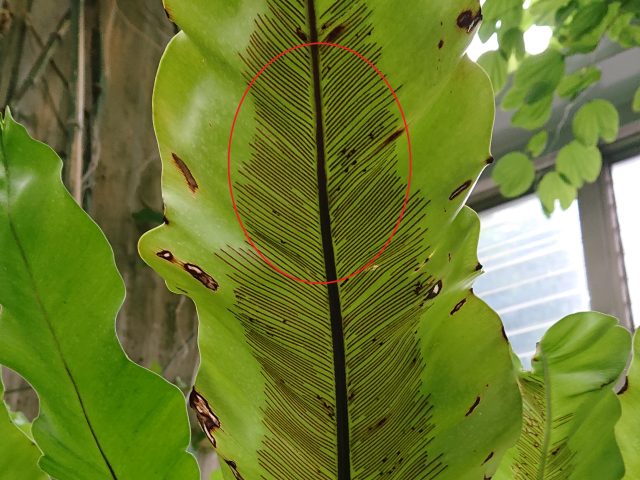

次に「ねったいかん」のシダ植物と胞子の入った胞子嚢(ほうしのう)をご覧ください。

2枚目の写真の赤丸が胞子嚢です。

シマオオタニワタリAsplenium nidus(チャセンシダ科)

厚い葉を放射状に出します。中にたまった落葉は腐食となり、この中に根を張ります。

マツザカシダPteris nipponica(イノモトソウ科)

縁の緑と白い斑のコントラストが美しいシダです。

アジアンタムAdiantum raddianum cv.(イノモトソウ科)

水辺に生える小さい葉をたくさんつけた繊細で涼しげなシダです。

ブレクナムギップムBlechnum gibbum(シシガシラ科)

ジュラシックパークに出てきそうな木性シダの仲間です。

リュウビンタイAngiopteris lygodiifolia(リュウビンタイ科)

甲羅と呼ばれる黒褐色の塊から、長さ1mにもなる葉を伸ばします。

ホウビカンジュNephrolepis biserrata(ツルシダ科)

漢字名は「鳳尾貫衆」で、鳳凰の尾の様なシダという意味です。

イヌケホシダThelypteris dentata(ヒメシダ科)

葉の両面に密に毛が生えているので、「犬毛穂羊歯」の名前が付いたそうです。

色々なシダ植物をみに、ねったいかんに遊びに来て下さい♪