RED隊11期生第8回最終日!!

みなさんこんにちは!

四日市市少年自然の家です。

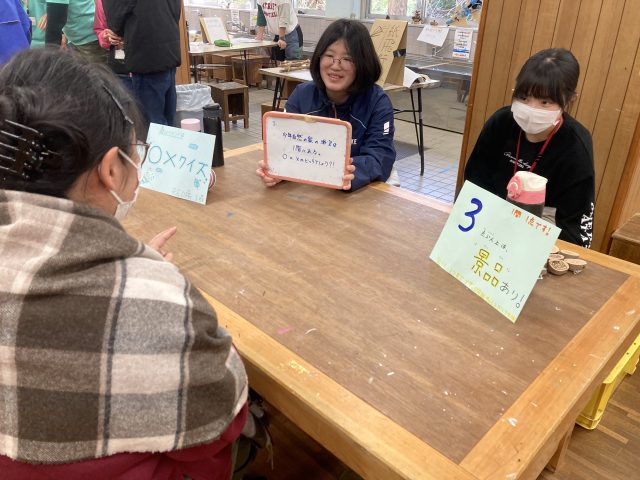

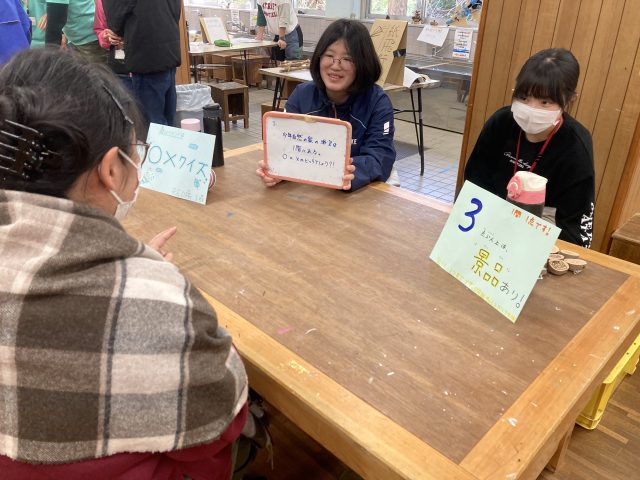

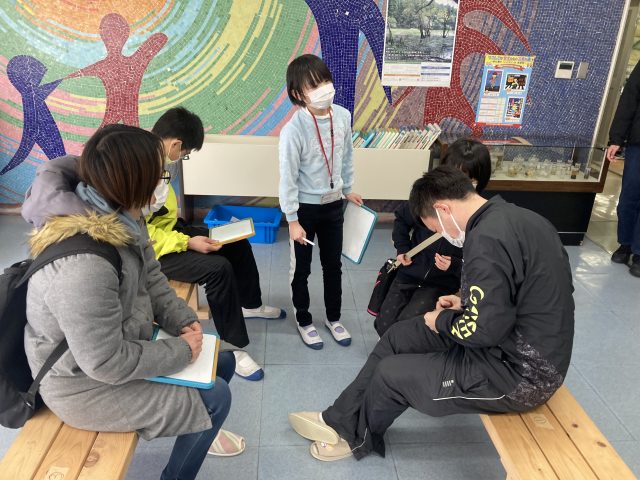

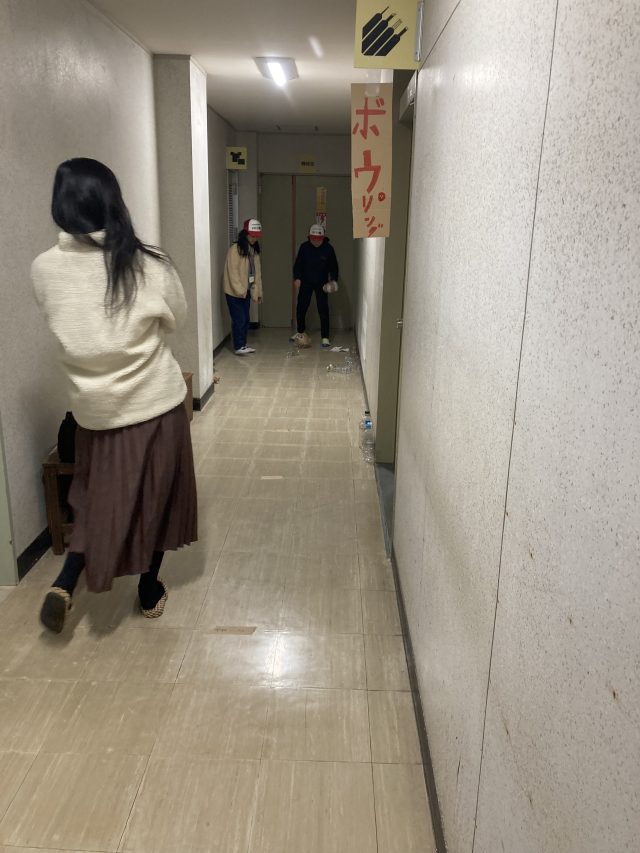

昨日に引き続き、RED隊11期生第8回最後の活動でした!!

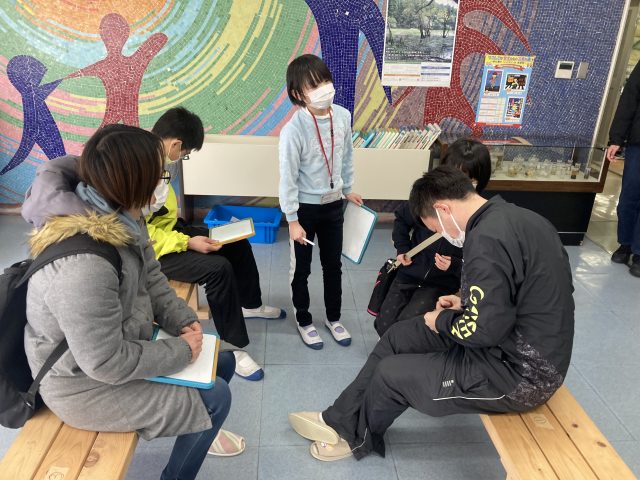

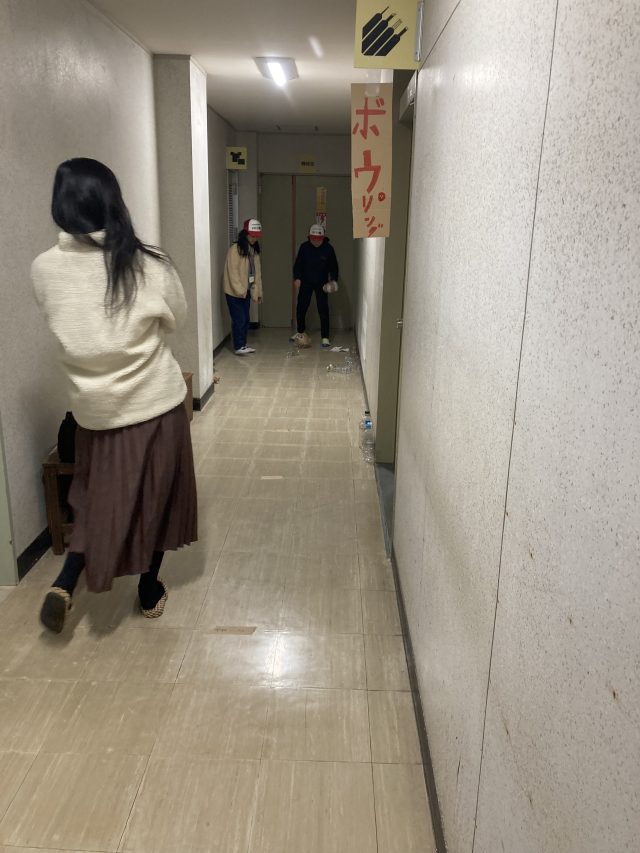

午後のイベントに向けて、準備、練習をおこない

RED隊のご家族をお迎えし、イベントを実施しました。

お父さんお母さん、お兄ちゃんお姉ちゃん、妹弟にみんなが活躍している姿を見てもらえるいい機会になったと思います。

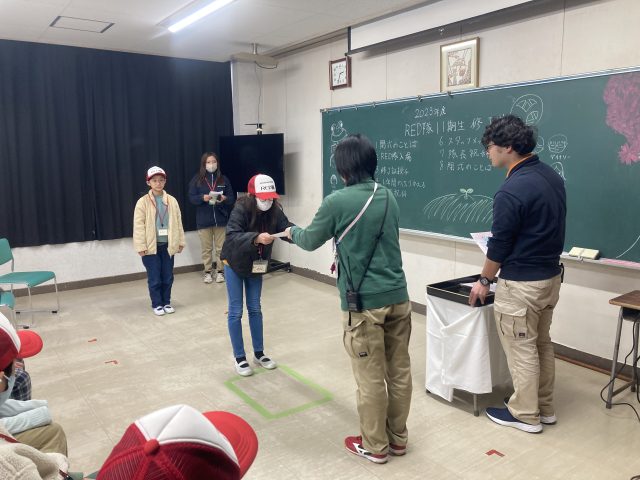

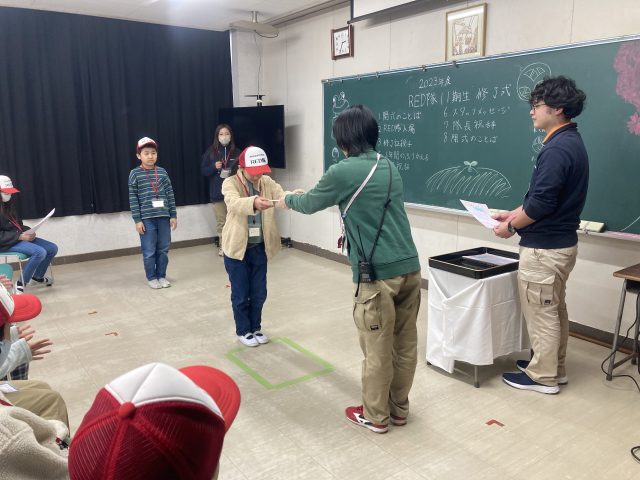

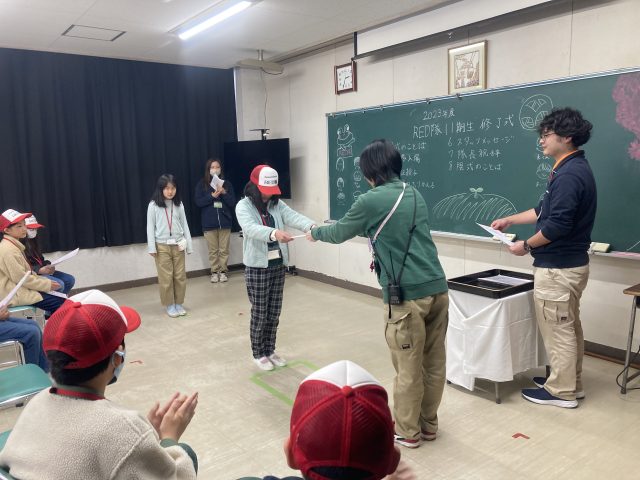

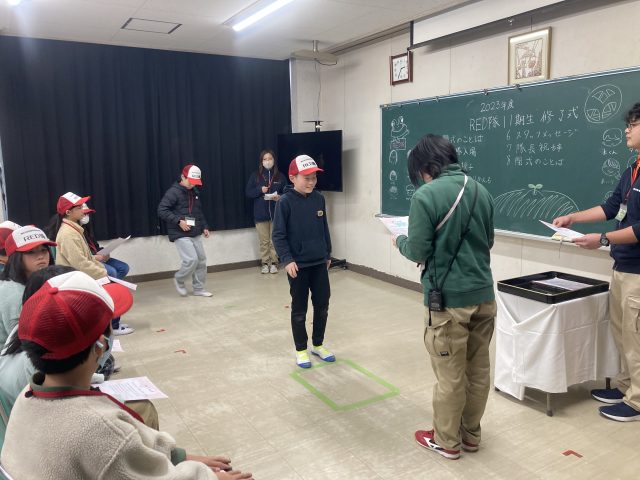

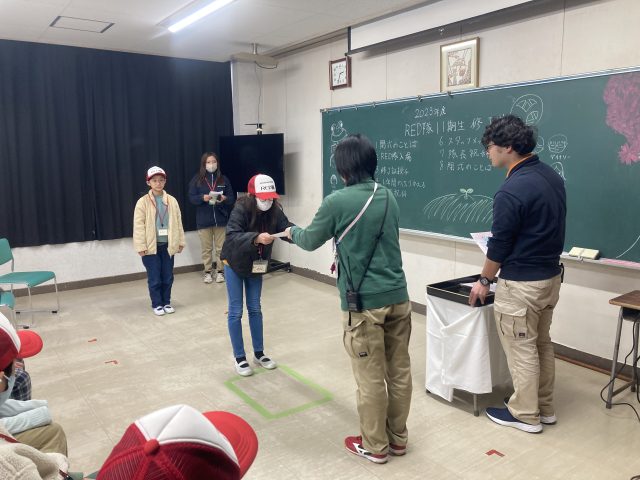

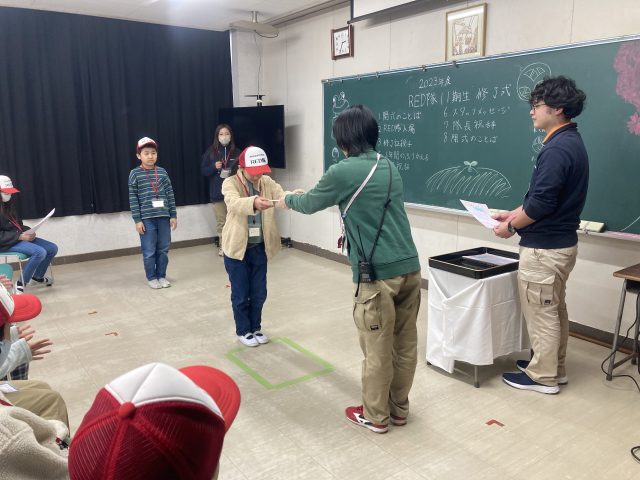

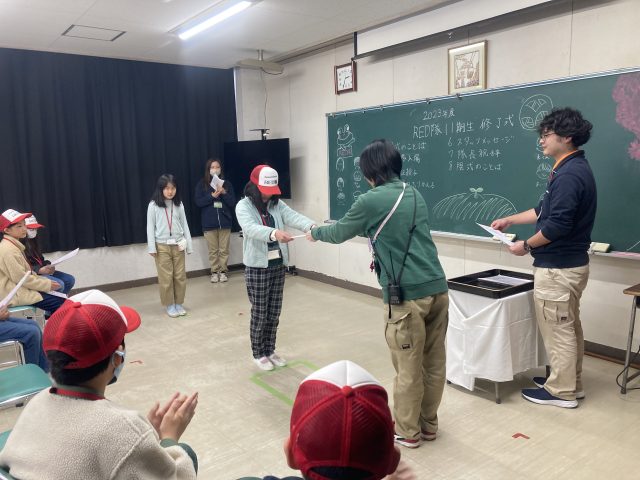

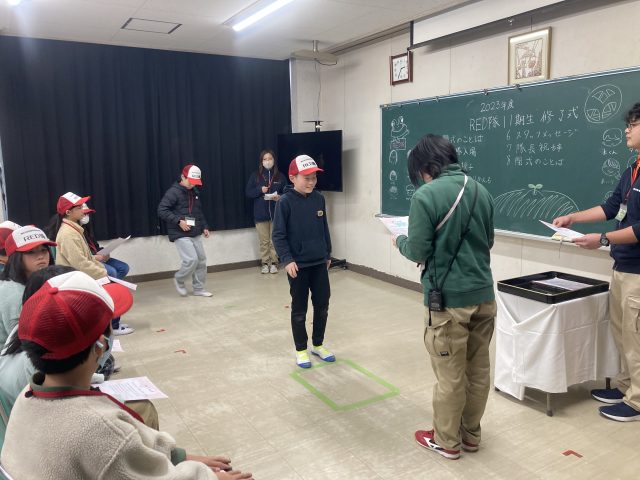

そして、修了式。修了証をもらいましたね。

1年間頑張って活動を続けた証です!!大事にしてくれたらうれしいです。

RED隊での思い出を胸に、今後も色々なことに挑戦していってください!

RED隊11期生のみんなと一緒に活動できてほんとに楽しかったです!

また会える日を楽しみにしています。

1年間ありがとうございました!!

<ちょす>

RED隊11期生⑧1日目!!

みなさんこんばんは

四日市市少年自然の家です。

本日はRED隊11期生第8回のイベントを実施しております。

4月から通年で様々なことに挑戦してきたRED隊11期生のみなさん。

今回の活動が最後になります。

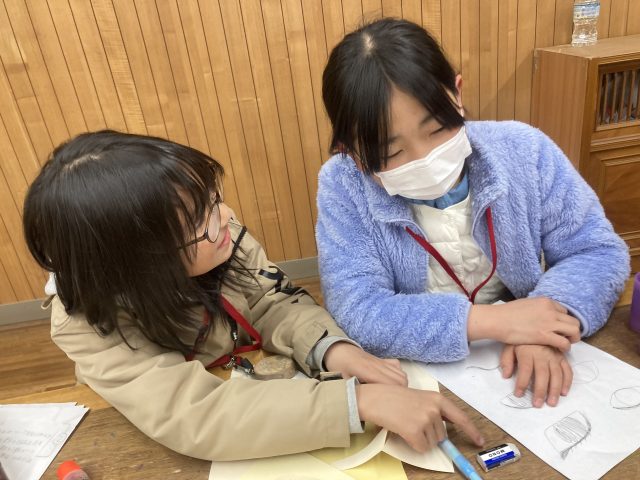

1日目は、朝から「遊びイベント」の準備をおこないました。

明日、RED隊のご家族のみなさまに参加していただくイベントに向けて

どんな遊びブースを提供するかを相談したり、ルールを考え、準備をおこないました。

夕食は、寒い日にピッタリのお鍋!!

具だくさんのお鍋に〆はうどん!!とっても美味しかったです。

今日は朝から雪が降りとっても寒い日になったので

入浴済ませたら、早めに就寝して明日に備えたいと思います!!

楽しいイベントになると思うので、ご家族のみなさん楽しみにしていてください!!

<ちょす>

明日はRED隊!!

みなさんこんにちは!

四日市市少年自然の家です。

明日はRED隊11期生第8回最後の活動日!!

みんなと出会ったのは4月。

最近のことのように覚えています。

気が付いたらもう3月。明日で最後の活動になりました。

1年あっという間にすぎたな~とみんなとの思い出を振り返りました。

みんなと過ごす日々が楽しい日になるよう

明日も元気いっぱいちょすは過ごします!!

みんなに会えるのが楽しみです!!

写真は、2月の植樹の時の4班の様子!!

写真を見返すと、全員で取った写真がない!!

みんなで集合写真撮ろうね!!

<ちょす>

自然の家ファーム通信

皆さんこんにちは!!

暖かい日が続くなぁと思っていたら急に寒くなったり・・・

気温の変化に対応するのは大変ですね。

たくさん食べて、寝て、体調を崩さないように気を付けたいと思います。

さて!久しぶりの自然の家ファーム通信!!

そして久しぶりにハンマーが投稿しています。

今年度は立派なサツマイモを収穫し、大満足でした。

でもそろそろ次を始めないと・・・と思っていたら、

清掃スタッフより「玉ねぎの苗あるけどいる??」と声をかけていただきました。昨年度はとっても小さくて可愛い玉ねぎが出来上がりましたが、次こそは立派な玉ねぎ目指して頑張りたいと思います。

また、美味しい野菜ができたらご報告しますね!

お楽しみに~

<ハンマー>

花粉がたくさん

こんにちは、自然の家です。

森を歩いていると、スギの木が元気よく花粉を蓄えていました。

きれいだなと思っていましたが、これは花粉症の原因ですよね。

この時期、花粉症の方には恨めしい写真かもしれません、、

自然の家にはたくさんのスギの木がありますが、不思議なことに職員の花粉症率は高くありません。

そういえば木に囲まれて暮らしていた昔の人が花粉症だったなんてあまり聞いたことがないですよね。

どうやら花粉が多くあるという1要因で花粉症になるわけではないのですね。

花粉症は様々な現代生活の変化(空気中の汚染物質や食生活の変化)

などと相まって引き起こされている現代病ということになります。

花粉症を考えることは、自然と人との関わりを考えることにつながるのかもしれませんね。

<フレディ>