【2025年3月16日(日)まで】「防災フェア」開催中!

いまねったいかんでは、防災フェアが開催中です!

もしものために、今できるそなえについて考えてみませんか?

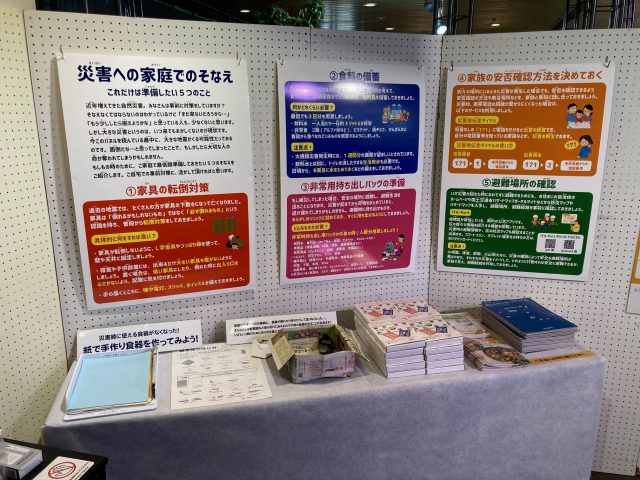

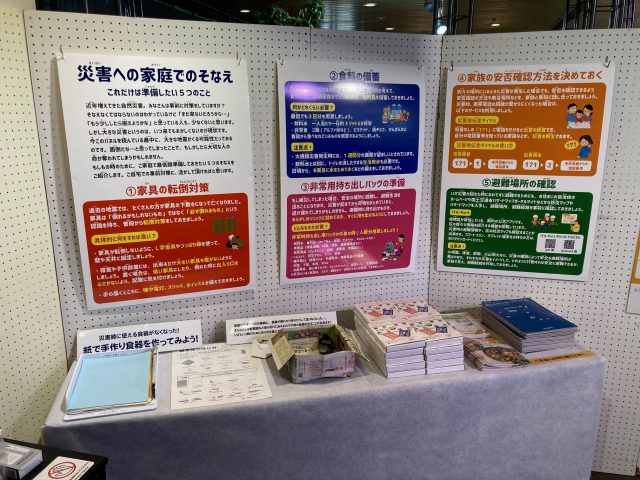

災害への備えについて紹介

災害への家庭での備えについて紹介しています。

家具の転倒対策や食料の備蓄、非常用持ち出しバックの準備の仕方を紹介しています。

非常時に紙を使った食器を作るコーナーもありますので、

ぜひチャレンジしてみてください。

防災食のレシピやハザードマップなども無料配布しております。

保存食の販売

非常時に備えられる防災食を販売しています。

カレーセットや肉じゃが、おでんなど保存食も近年進化しています。

ぜひ、この機会に試してみてはいかがでしょうか。

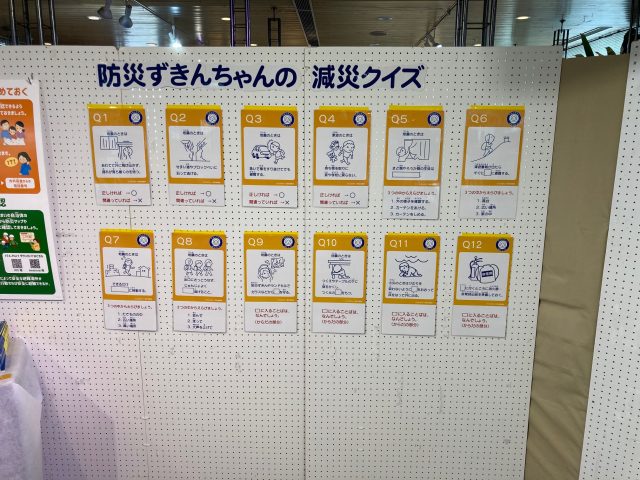

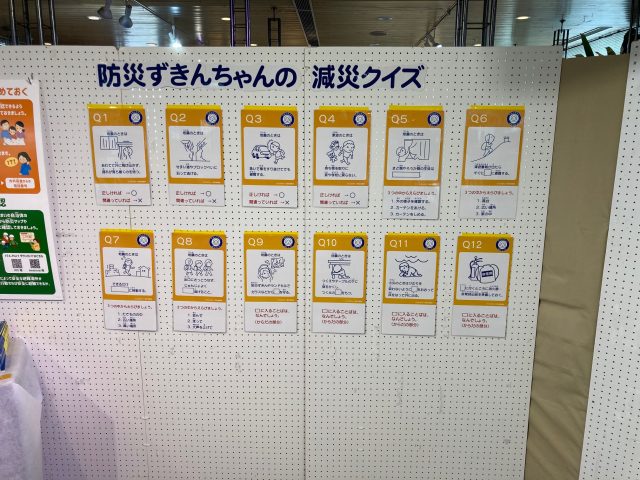

減災クイズコーナー

クイズコーナーあります!

災害時の時の対応について、かんたんに学べる内容となっていますので、

小さなお子さまとご一緒に楽しんでみてください♪

防災フェアは、3/16(日)までです!

ぜひ、ねったいかんに遊びに来てね!

☆イベント情報「防災フェア」

見どころ情報3月4日号『十人十色なサトイモたち🥔』

みなさんこんにちは!

大寒波が過ぎて少しずつ温かくなってきましたがいかがお過ごしでしょうか?

今回はねったいかんで育てている20種類以上のサトイモ科の植物の中からいくつかご紹介したいと思います☺

え、サトイモ?スーパーで売っているあの?と思った方もきっといるはず、、。

実は日本で栽培されているサトイモの原産地はインド東部からマレー半島の熱帯地域とされており、現地では多種多様なサトイモたちが生息しています。

葉の模様や花のつき方も種類ごとの個性にあふれているんです🌸

アグラオネマcv. Aglaonema cv.

白と緑の混ざった葉がとてもオシャレですね♪

ディフェンバキア アモエナ トロピックスノー Dieffenbachia amoena cv. 'Tropic Snow'

白は控えめですが、模様がはっきりしていてとても良い感じです☺

カロープシス ヴォルケンシー Callopsis volkensii

小さくて可愛らしいサトイモ科の植物です。ずんぐりとした白くて可愛らしい花を咲かせます✨

ヒトデカズラ(フィロデンドロン セローム)Philodendron selloum

ダイナミックな葉の切れ込みが特徴的ですね!

クワズイモ Alocasia odora

葉が大きく、水を弾くので、トトロのように傘として使いたくなりますね♪

ポトス(オウゴンカズラ)Epipremnum aureum

何メートルにもツルを伸ばし、まるでカーテンのように垂れ下がることがあります。

フィロデンドロン レモンライム Philodendron 'Lemon Lime'

ライム色の葉がとても優しい色合いでステキですね☺

アンスリウム cv. Anthurium cv.

花に見えるピンクの部分はじつは「苞(ほう)」と呼ばれる部分で、真ん中の棒のような部分が花で「肉穂花序(にくすいかじょ)」といいます。

アンスリウム クラッシネルビウム Anthurium crassinervium

葉も花も大きく、迫力がありますね!

モンステラ Monstera deliciosa

インテリアグリーンとしてもお馴染みのモンステラ。

デザインなどでもよくモチーフに使われることも多いので、ご存じの方も多いかもしれませんね♪

今回ご紹介したもの以外にも多くのサトイモ科の植物たちがいます✨

サトイモ科以外でも多様な分岐をした植物が沢山ありますので、ぜひ観察しにねったいかんへ遊びに来てください♪

こぼれ話2月25日号「もうすぐ桃の節句 モモとサクラのお話

もうすぐ3月3日のひな祭りですね。

ひな祭りは桃の節句とも呼ばれ、おひな様と一緒にモモの花を飾る方も多いのではないでしょうか。

モモの開花時期は、一般的には3月3日よりもう少し遅く、サクラ(ソメイヨシノ)と同じ頃の3月下旬から4月頃に咲きます。

モモとサクラの花はよく似ていますよね。モモとサクラ、見分けられますか?

モモ、サクラは同じバラ科の花

モモとサクラは、バラ科の仲間です。

ウメもバラ科でモモやサクラの花と似ていますが、ウメは開花時期が2月ごろなのでわかりますよね。では、そっくりなモモとサクラの見分けるポイントは、どこでしょうか?

花の形と咲き方に注目してみてください。

●花の形

<モモ>

モモの花びらの先端は、とがっています。花の開花中から葉も一緒に芽吹くため、花と葉が同時に確認できます。

<サクラ>

桜の花びらは、品種によって違いはありますが、先端に切れ込みがあり、花びらはハート型をしています。

●花の咲き方

<モモ>

花柄があり、枝の節から2つの花が咲くのが特徴です。

<サクラ>

モモに比べると花柄が長めです。ひとつの節からたくさんの花が咲きます。

節に複数の花がつくので、木全体が花でふんわりとした印象です。

モモとサクラそれぞれの花のちがいがわかると、本物を見に行きたくなりませんか?

ねったいかんには、外にサクラの木が2本あります。

先日、確認したところツボミが膨らみ咲く準備は万端です。

春の訪れが待ち遠しいですね。

(写真は2015年4月満開の桜)

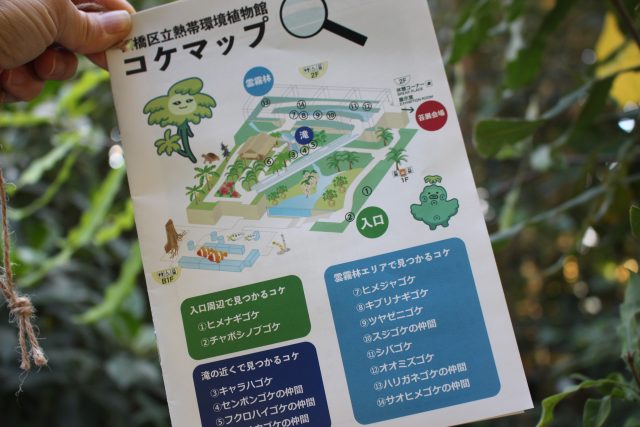

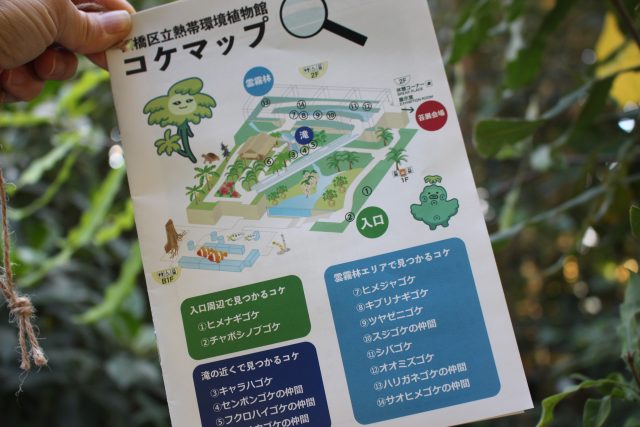

見どころ情報2月22日号『ねったいかんのコケマップ』

みなさんこんにちは!

現在開催中の『東京苔展3』にはもう足を運んでいただけましたでしょうか?

今回の展示では、展示の一環としてコケの専門家がねったいかんの温室の中にある苔を調査し、

コケマップを作成してくださいました!

温室内ではルーペを片手に熱心に苔を観察していたり、コケ図鑑を片手に観察している苔好きのお客様をお見掛けしました✨

ヒメナギゴケ Oxyrrynchium savatieri

チャボシノブゴケ Pelekium versicolor

キャラハゴケ Taxiphyllum taxirameum

センボンゴケの仲間 Pottiaceae gen sp.

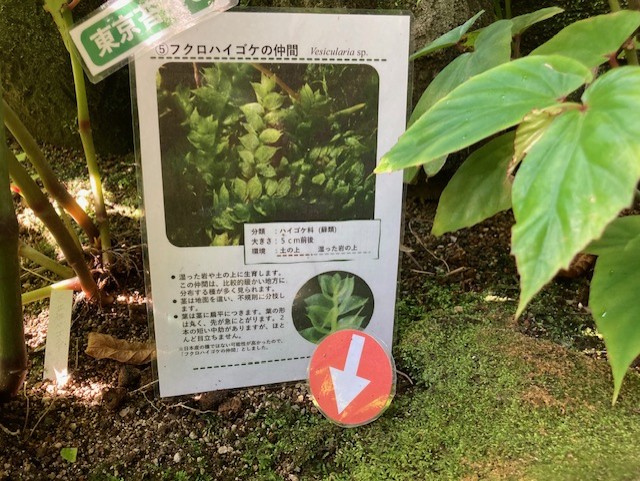

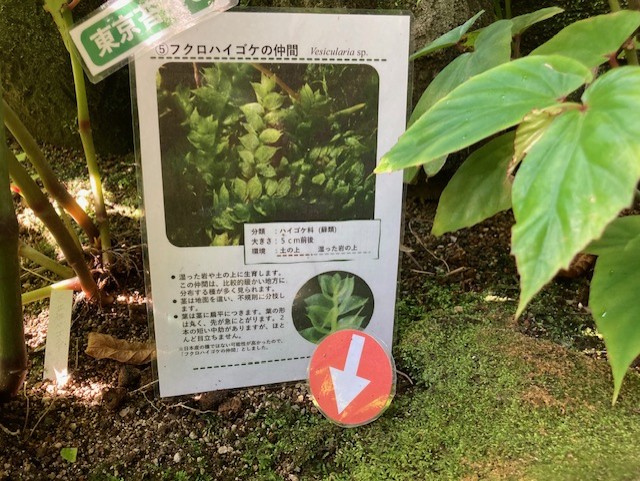

フクロハイゴケの仲間 Vesicularia sp.

ホウオウゴケの仲間 Fissidens sp.

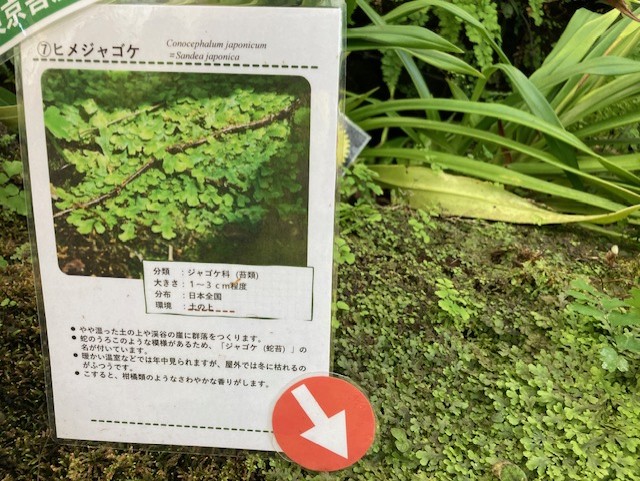

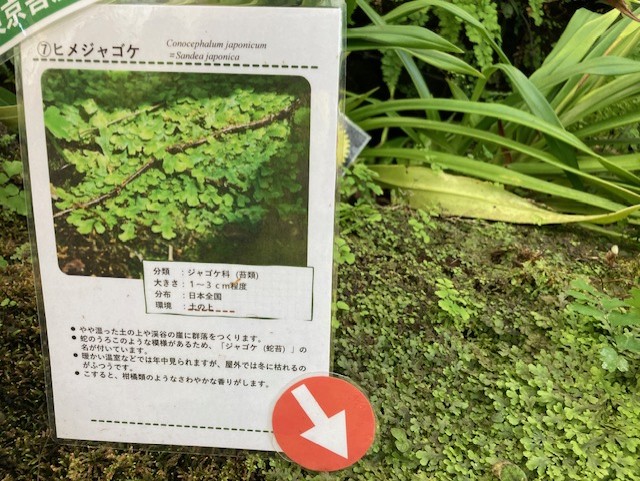

ヒメジャゴケ Conocephalum japonicum

キブリナギゴケ Kindberia arbuscula

ツヤゼニゴケ Marchantia paleacea subsp. paleacea

スジゴケの仲間 Riccardia sp.

シバゴケ Racopilum aristatum

オオミズゴケ Sphagnum palustre L.

ハリガネゴケの仲間 Bryum sp.

サオヒメゴケの仲間 Callicostella sp.

苔といっても温室の中だけでもこんなに種類が沢山あるんですね!

展示室の中に展示してある苔作家さんたちの苔テラリウムもとっても素敵ですよ✨

2F展示室で配布しているコケマップを片手に順々に苔を観察するもよし、温室内で苔を探しつつ、展示室にたどり着いてからコケマップを見て答え合わせするのも楽しいかもしれませんね(^▽^)/

『東京苔展3』をきっかけに、ぜひ苔を身近に感じてみて下さい♪

見どころ情報2月19日号『ラン花盛り🌸』

皆さんこんにちは!

春一番が吹いたようですが、まだまだ寒いですね🥶

ねったいかんでは今、ランが見ごろです(^▽^)/

その他の見どころと併せてご紹介していきます!

ハランアナナス Pitcairnia corallina

まずは真っ赤な姿が目をひくハランアナナス。パイナップルの仲間なのですが

ダイナミックな姿が魅力的です✨

カリアンドラ・ハエマトケファラ Calliandra haematocephala

カリアンドラとはギリシャ語で「美しいおしべ」を意味します。その名の通り放射線状のおしべが美しいですね☺

アンスリウム Anthurium

真っ赤な花びらのような部分は花ではなく苞(ほう)とよばれる部分で、本当の花は中央に見える棒状の部分です。

デンドロビウム ミカワリバティ dendrobium Mikawa Liberty

雲霧林ゾーンでは、ランが見ごろを迎えています🌸

淡いグリーンの花びらに中央の紫色のストライプ柄がアクセントになっています。

デンドロビウム シュードグロメラタム Dedrobium pseudoglomeratum

パプアニューギニア原産のランです。ちょっとユニークな花の形が可愛らしいですね。

セロジネ スペキオサ Coelogyne speciosa

マレー半島や周辺諸島原産のランです。少し透け感のある花びらが美しいですね。

バンダ Vanda

大きくて華やかな色合いが魅力的な、東南アジア原産のランです。

デンドロキラム コビアヌム Dendrochilum cobbianum

房状の花房に小さな花を沢山つけます。

セロジネ コスモクリスタ Coelogyne Cosmocrista

においを嗅いでみると、微かによい香りがします。

パフィオペディルム各種 Paphiopedilum

袋状の唇弁(しんべん)が特徴的で、この中に入ってもがいた虫に受粉の手伝いをしてもらうためです。

メディニラ スペキオサ Medinilla speciosa

ピンク色のかわいい実が房状についています🍇

マレーシャクナゲ Rhododendron cv.

熱帯性のシャクナゲの仲間です。淡い色合いが可愛らしいですね🌸

寒い時期たからこそ、ぜひねったいかんに遊びに来てください♪