【開花情報】丘の上の花園が見頃| 開花時期5月(2012年)

スイレン水槽のスイレンが人気沸騰中です。

その美しさと珍しい花色に魅入られてしまいます。黒いスイレン‘ブラックプリンセス’や

‘オルモストブラック’もこの時期が見頃です。

丘の上の花園も一年で一番美しい季節をむかえました。

雨の日でもスイレンは咲いていますし、しっとりとした静かな庭園散策ができますので、

ぜひ、雨の日にもみずの森へお出かけ下さい。

八つ橋付近はリシマキアの黄色い花で埋め尽くされています。

★ 丘の上の花園

ヒューケラや斑入りのエゴポディウムなどの多種のカラーリーフの織りなす花園

★ 丘の上の花園

エキウム・ブルガリスやピンクのフロックス、ペンステモン、ジキタリスなどが花咲く花園

★ ダイアンサス‘ブラックベア’ Dianthus barbatus‘ Black Bear’

ナデシコ科

黒い花のナデシコは葉も黒く、花のない時期でもグロンドカバーにアクセントを加えます。

★ ムラサキセンダイハギ 紫先代萩 Baptisia australis

マメ科

北アメリカ原産

日本産のセンダイハギは黄色の花です。

仙台より北方に多いので、歌舞伎「伽羅先代萩」にちなみ名づけられたのではないかと言われています。

北アメリカ産の紫の花色のセンダイハギは今年はなかなかきれいに咲き、丘の上の花園で今が見頃です。

★ 西洋シャクナゲ

コニファーの森付近の西洋シャクナゲが例年になく見事に咲いています。

蓮群生地の見える蓮見岩のそばから風車も入れて撮ってみました。

※28日で花は終了いたしました。

【開花情報】耐寒性スイレン見頃 | 開花時期5月(2012年)

コミュニティ広場のスイレン水槽で耐寒性スイレンが見頃です。

サーモンピンクの魅力的な花‘ピーチグロー’、‘インナーライト’、‘グレックス オレンジビューティ’、]

‘マンガラウボン’などは人気の品種です。

咲き始めはなんと言っても花が初々しく美しく、葉がまだ茂らないので、花の美しさが際だちます。

喫茶店の向かいのスイレン池でもスイレンが見頃です。

池を縁取るルイジアナアイリスも不思議な花色ですこしづつ咲いてきました。

★ スイレン水槽にきれいどころがお目見えしました。

★ 耐寒性スイレン ‘グレックス オレンジビューティ’

Nymphaea ‘Gregg’s Orange Beauty’

Perry D Slocum 作出 1996年

外側の花びらが赤紫を帯びて、ひときわ目立つ美しい品種

★ 耐寒性スイレン‘テキサス ドーン’Nymphaea ‘Texas Dawn’

Dr. Kenneth Landon 作出 1985

交配親は N. ‘Pink Starlet’ × N.mexicana

★ 耐寒性スイレン‘ラロック’ Nymphaea ‘Larroque’

Marliac Latour Nursery 作出 1914

マルリアック ナーセリーが作出した古い品種のスイレン

モネの時代に遡る、100年ほども前に作られたスイレン

★ 耐寒性スイレン‘ファビオラ’Nymphaea ‘Fabiola’

Marliac Latour Nursery 作出 1913

こちらもマルリアックナーセリーがモネの時代に作出した古い品種のスイレン

【開花情報】アサザ、ヒツジグサ開花 | 開花時期5月(2012年)

エゴノキ、ハクウンボク、ヒトツバタゴなどの樹の白い花が咲き、

スイレン、アサザ、ヒツジグサと水辺の花も咲き始めたみずの森園内です。

デルフィニウム、ペチュニア、ネモフィラなどの草花もまだ楽しめます。

★ ヒツジグサ Nymphaea tetragona

スイレン科 日本に自生する野生のスイレン

県内の山間部のため池にも自生していますが、年々減少をたどり、

滋賀県レッドデーターブックの希少種となっています。

正午前から咲き始め、未の刻に全開になることから名づけられた小型の唯一の日本産のスイレンです。

午前中は花が閉じていますので、ヒツジグサは咲いていないと思われがちですが、昼まで滞在してご覧下さい。

コミュニティ広場で鉢で展示しております。

★ アサザ Nymphoides peltata

ミツガシワ科 環境省レッドデータブック準絶滅危惧種

「アサザ池」ではキュウリの花によく似た黄色いアサザの花が咲き始めました。

葉が水面に浮かぶ浮葉植物で黄色の花は水面より10cmほど立ち上がります。

間近でアサザの花の観察ができますが、アサザは半日花で昼には花がしおれ、

閉じてしまいますので、早めにご覧下さい。

花は9月まで長い間、見られます。

★ ムラサキツユクサ‘パープル&ゴールド’

ツユクサ科

黄金色の葉と紫の花の美しいムラサキツユクサです。

丘の上の花園にて見頃です。

★ カルミア Kalmia latifolia

ツツジ科 北米原産

コニファーの森で密かにピンクの小花を多数咲かせるカルミアは、アメリカシャクナゲとも呼ばれます。

金平糖のようなピンクの蕾も愛らしく、まだ咲き始めです。

★ ヒトツバタゴ Chionanthus retusus

別名 ナンジャモンジャノキ

モクセイ科の落葉高木

何の樹であるのかわからないというので「なんじゃもんじゃ」と呼ばれる人気の花木です。

和名は一つ葉のトネリコ(タゴ)の意味で、トネリコは複葉ですが、この木は托葉のない単葉である事によります。

長崎県対馬、岐阜、愛知の木曽川周辺に隔離分布し、3県の自生地は天然記念物に指定されています。

【開花情報】ハクウンボク、春咲きグラディオラス見頃 | 開花時期5月(2012年)

ヒメウツギ、ハクウンボク、ヒトツバタゴ、アキグミの白い花や、

ベニバナトチノキのピンクの花、ベニバナトキワマンサクの赤紫の花、タラヨウの黄色い花など

樹の花が次々と咲いているみずの森園内です。

デルフィニウム、ダイアンサス、マーガレット、リビングストンデージーなど春の草花も見頃です。

緑の中にキショウブ、カキツバタ、シラン、サギゴケが咲くあづまや付近の水辺の風景がとても美しい時です。

アサザ池のアサザの黄色い花も咲き始め、

スイレン水槽には耐寒性スイレン「ファビオラ」「マンガラウボン」「チャーリーズチョイス」が開花しています。

★ グラディオラス・カルネウス Gladiolus carneus

アヤメ科 南アフリカ原産

春咲きのグラディオラスの原種です。

毎年見事に咲き誇るピンクの愛らしい花は大人気。

みずの森のゲートを入るとお出迎え、レンガの小道にも植栽してあります。

★ ハクウンボク (白雲木) Styrax obassia

エゴノキ科 日本及び、朝鮮半島、中国に分布する落葉小高木

エゴノキに似た白い花が房状に咲き、よい香りがあります。

ナツツバキと共に日本版「サラノキ」として、お寺に植栽されます。

これは、房状に咲く芳香のある白い花と大きな緑の葉がサラノキと似ていることによります。

丘の上の花園と山の小道の出会うところで上を見上げて花をご覧下さい。

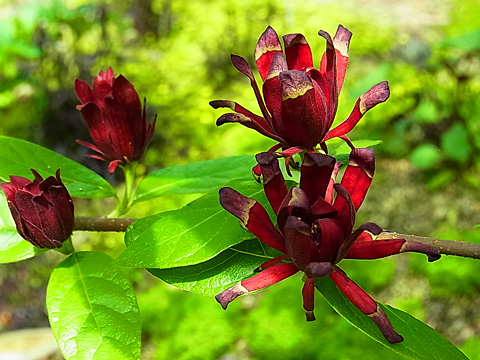

★ クロバナロウバイ 黒花蝋梅 Calycanthus floridus

北米南東部原産

丘の上の花園で花盛りとなり、見頃をむかえています。

かすかな芳香があります。

★ ヤナギバチョウジソウ (柳葉丁字草) Amsonia tabernaemontana

キョウチクトウ科

アメリカ東部から中南部にかけての原産

淡いブルーの涼しげな花は丘の上の花園を流れる小さな橋のたもとで咲いています。

湿地に生育し、集散花序に淡青紫色の美しい筒状花を咲かせます。

花の下部が筒状で香辛料のチョウジに似ていることから名づけられましたが、花冠の先は5裂します。

キョウチクトウ科の植物は全草にアルカロイドが含まれていて有毒です。

日本原産の「チョウジソウ」は環境汚染、乱獲等により絶滅危惧植物(UV)に指定されています。

ヤナギバチョウジソウの隣でチョウジソウも咲いています。

★ ピンポンノキ Sterculia nobilis

アオギリ科 中国南部原産

花には花弁が無く、萼片が鐘形に5深裂します。

花後に果実が割れると中に黒い種子があり、煮たり、焼いたりして食べると甘くない栗のような味がします。

中国名は「頻姿(ピンポー)」

アトリウムにて鉢展示してあります。

【開花情報】ウンナンオガタマ、キモッコウバラ見頃 | 開花時期5月(2012年)

風薫る五月です。

花の移り変わりが激しい日々です。ハンカチノキが見頃になりました。

今年は花がちょっと少なめですが、白いハンカチのような苞が風にそよいでいます。

★ ウンナンオガタマ 雲南含笑 Michelia yunnanensis

モクレン科 中国原産

とてもよい香りのする中国産のコンパクトなオガタマです。

3cmほどの小さな花ですが樹全体に花が咲きます。

花期は短く1週間~10日位ですが、5月が来たのを知らせてくれる花です。

コミュニティ広場で鉢で展示しています。

★ デルフィニウム Delphinium

キンポウゲ科

コミュニティ広場、丘の上の花園、石組花壇で青い豪華な花が咲き始めました。

★ ライラック Syringa vulgaris cv.

モクセイ科

ライラックの矮性品種ですが、今年は見事な花がさきました。

丘の上の花園で見頃をむかえています。

★ キモッコウバラ 黄木香茨 Rosa banksiae‘ Lutea’

バラ科

中国原産、江戸時代に渡来

丘の上の花園で満開になり見頃を迎えております。

青空に映える黄色い小さなバラの群れ、反対側を見上げればハンカチノキが白い苞を揺らしています。

★ フジ(ノダフジ) Wisteria floribunda

本州・四国・九州に分布

「ノダフジ」は約600年前(南北朝時代)から「吉野の桜」「高雄の紅葉」とともに三大名所と言われ、

「野田の藤」見物が盛んでした。

今の大阪市福島区野田の「藤之宮」と呼ばれた春日社周辺が、藤の名所であったということです。

牧野富太郎博士がこのフジを研究し「ノダフジ」と命名しました。

【開花情報】ハンカチノキが咲き始めました | 開花時期4月(2012年)

目にも鮮やかに、緑が濃くなってきたみずの森園内です。

待望の「ハンカチノキ」が丘の上の花園近くで咲き始めました。

★ コミュニティ広場のスタンディング・ミニバスケット

ペチュニア、ロベリア、ブルーデージー、サルビア、マーガレットなどの組み合わせです。

★ ハンカチノキ Davidia involucrata

ハンカチノキ科1属1種の落葉高木。

中国南西部の標高2000mの山地のみに分布します。

ジャイアントパンダの発見で有名なダヴィット神父が1867年四川省で発見した事にちなみ

ダヴィディアと名付けられました。

真ん中の黒い球状の頭状花序とよばれる部分に、複数の小さな花が集まって咲いており、

2枚の大きな乳白色の総苞片がハンカチのように風に吹かれ翻ります。

丘の上の花園の手前、アメリカハナズオウの紫の花の前で上を見上げて下さい。

★ アメリカハナズオウ‘フォレストパンジー’ Cercis canadensis ‘Forest Pansy’

マメ科の落葉低木 北アメリカに分布

青々としたクサソテツの中にシャガの花が咲く山の小道と、小川の出会う場所を覆う

赤紫のアメリカハナズオウの花が見頃です。

上を見上げるとハンカチノキの花が風にそよぎます。

★ グラディオルス・トリスティス Gladiolus tristis

アヤメ科 南アフリカ原産

春咲きの原種のグラディオルス

ゲートを入り、すぐ左手に珍しい春の球根類が展示してあります。

★ サラノキ 沙羅双樹

フタバガキ科 インド原産

3月半ばより長い間楽しんできたサラノキの花もこれが最後となりました。

鉄骨付近では羽根のついた実がなっています。

【開花情報】ワスレナグサ開花 | 開花時期4月(2012年)

※ゴールデンウィーク中は無休です。4月30日(月曜日)、5月1日(火曜日)も開園しております。

※ハンギングバスケット&コンテナ展は5月6日(日)まで開催しております。

雨の後は瞬く間に緑が広がり、さわやかな風が吹きわたるみずの森園内です。

ヤマザクラも花吹雪となりつつあります。久留米ツツジが咲き始め、

赤紫色のベニバマトキワマンサクや、アメリカハナズオウ‘フォレストパンジー’も咲き始めました。

みずみずしい枝垂れカツラの若葉やウンナンオウバイの黄色の花が園内を彩ります。

★ サンカクバアカシア(三角葉アカシア) Acacia cultriformis

マメ科 オーストラリア原産

開花が待たれたアカシアが例年よりも2週間も遅れて今が満開になりました。

銀白色の三角形の小さな仮葉(葉身が退化して葉柄がその働きをしている葉)が

茎にびっしりと着く種類のアカシアに黄色の花が咲きました。

コミュニティ広場にてご覧下さい。

★ ワスレナグサ Myosotis sylvatica

ムラサキ科

ヨーロッパとアジア原産の秋播き一年草または多年草。

市場にはこの名前で売られていますが、本当の和名はエゾムラサキです。

★ オダマキ(苧環) Aquilegia flabellata var. flabellata

キンポウゲ科

オダマキはミヤマオダマキから品種改良されたと考えられる園芸植物です。

丘の上の花園で咲いています。

★ エキウム・カンディカンス Echium candicans

ムラサキ科 アフリカ西岸のマデイラ諸島原産

喫茶店「レン」の南側の軒下でさわやかなブルーの宝石のような花が開花しました。

密源植物に最適との話題です。

★ チユウキンレン 地湧金蓮 Musella lasiocarpa(ムセラ・ラシオカルパ)

バショウ科

中国南部からインドシナ半島の標高1000mから2500mの山の斜面に分布。

今はまだ蕾で、紅褐色のタデ科のペルシカリア‘レッドドラゴン’ Persicaria microcephala ‘Red Dragon’の

葉に包まれ開花をみはからっています。

ユーモラスな動物的な雰囲気がおもしろく、自然の摂理を垣間見る時です。

中国名は地面から現れる金色の蓮の意です。レンガの小道で夏中咲いています。

【開花情報】ミツガシワ、ヤマザクラ開花、沙羅双樹も見頃 | 開花時期4月(2012年)

ひと雨ごとに緑が濃くなり、花の移ろいが早いと感じるみずの森園内です。

シダレザクラは花吹雪となり、山の小道ではびわ湖を背景に可憐なヤマザクラが咲き始めました。

★ サラノキ (沙羅双樹) Shorea robusta

フタバガキ科 インド原産の高木

「仏教の三聖樹」の一つで、釈迦入滅時の花として知られる、平家物語で有名な沙羅双樹です。

中段の花が見頃ですが、ぼちぼち最終段階を迎えようとしています。

来週いっぱいで花は終わると思われます。5月末~6月初めには翼のついた種子が稔る予定です。

★ ミツガシワ Menyanthes trifoliata

ミツガシワ科 北半球の寒帯に広く分布

山地の湿原で見られる氷河期の生き残りの植物のひとつです。

古くから民間では健胃として苦味のある葉が用いられました。

和名の由来は3枚の小葉がカシの葉に似ていることによります。

みずの森では休憩棟裏の小さな池で咲いていますが、今年は例年より花数が少ないのでご了承下さい。

★ スイレン‘インナーライト’Nymphaea Innerlight

1997年 Strawn 作出

いち早く、咲いた耐寒性スイレンです。

コミュティ広場のスイレン水槽でこの品種だけ咲いています。

★ ハンノキ下のグランドカバー

黄色の葉はタガネソウ‘オーレア’、斑入りタガネソウ

紫の花と葉はアジュガ

奥の緑は萌えいづるクサソテツ

★ ヤマザクラ

琵琶湖をのぞむ山の小道で開花しています。

あっさりとした淡い色なのであまり目立ちません。

華やかなソメイヨシノの登場は江戸時代ですので、秀吉太閤が植えた「醍醐の花見」の桜も、

吉野山の桜もすべてヤマザクラです。

花と葉が同時に出るのが特徴です。

ベニシダレザクラ満開、春の花木一斉開花 | 開花時期4月(2012年)

みずの森園内はソメイヨシノの花吹雪が舞い、ベニシダレザクラは花盛りとなり、

春の花木がいっせいに花開き、かつてないほどの春の華やぎに満ちあふれています。

花木はコブシ、源平シダレモモ、アメリカザイフリボク、西洋シャクナゲ、コバノミツバツツジと咲き競い、

足元にはフキカケスミレ、ムラサキサギゴケ、シバザクラ、ムスカリ、ワスレナグサが彩りをそえます。

あさってからはハンギングバスケット&コンテナ展が開催されますので、

よりいっそうコミュニティ広場も華やぎます。見応えのある「春の花の宴」に、どうぞお出かけ下さい。

★ コミュニティ広場

新緑と桜を背景にチューリップ、アイスランドポピー、パンジー・ビオラが花盛りです。

スタンディングバスケットが新しくなりました。

ハンギングバスケットもキンレンカ、オステオスペルマム、マーガレットで装飾しました。

★ ベニシダレザクラ

満開で見頃を迎えています。

例年より花のボリュームが少々足りないのは、春の嵐で蕾が吹き飛んでしまったゆえです。

★ 源平シダレモモとスイセン

花の色が赤、白、ピンクなどに咲きわける花桃が咲き始めました。

★ 花影の池

池にはフラワーボールが入り、花影が映るようになりました。

ベニシダレザクラの花影も映り、いっそう華やかに。

パステルカラーの園内も、日増しに新緑が広がっていきます。

★ 西洋シャクナゲ‘太陽’

耐暑性があり強健な「太陽」は濃いばら色の花で早咲きの品種。

丘の上の花園付近で開花しています。

【開花情報】みずの森は春らんまん | 開花時期4月(2012年)

サクラが見頃となりました。ソメイヨシノとベニバスモモは同時に満開となり、泉の広場は絶好のお花見どころです。

ベニシダレザクラは7分ほどの開花、週末は見頃となるでしょう。

春の陽ざしの中にチューリーップ、リビングストンデージー、パンジー・ビオラ、プリムラも鮮やかに咲き競う

コミュニティ広場です。

木々も淡い緑に芽吹き、パステルカラーの春色に彩られる、みずの森の園内です。

★ ソメイヨシノとメタセコイア

この風景の向こう側は、びわ湖とまだ頂上に雪の残る比良の山並みが見えます。

★ ベニバスモモとソメイヨシノ

左手がベニバスモモ、右手がソメイヨシノです。

泉の広場には木のベンチを3台設置いたしました。

この時期ならではのお花見をお楽しみ下さい。

★ ベニシダレザクラ

7分咲きですが、春の嵐で蕾が飛ばされ、花数が少ない感じの今年の桜です。

★ アイスランドポピー

ハス群生地の見える芝生広場近くの石組花壇では、アイスランドポピーが陽ざしを待ちわびていたかのように、

ぐんぐん大きくなり、クレープ紙のような花びらが風にそよぎます。

★ リビングストンデージー

花影の池の前には大きなコンテナがふたつ据えられ、

ビングストンデージーが春の陽ざしに輝いています。