【開花情報】熱帯スイレン‘フォクスファイヤー’日本初公開、サラノキ情報(2007年2月)

★ 熱帯スイレン‘フォクスファイヤー’ Nymphaea ‘Foxfire’

日本初公開の新品種で、2004年国際スイレン協会コンテスト、熱帯スイレン部門の最優秀を受賞しました。

このスイレンを作出したアメリカフロリダ州のクレイグ・プレスネル Craig Presnell氏より

みずの森開園10周年を記念して特別に1球を譲り受けることができました。

昨年4月より栽培温室で育成し、今回アトリウムに初登場です。

花は大輪の八重咲きで、藤紫の花びらは中心に行くに従いピンクへと移りゆき、グラディーションが美しい品種です。

本日開花一日目の花は週末まで観賞できます。蕾も順次開花していきます。

★ サラノキ近影 2月1日12時

新しい葉の付け根から出ているのは花芽かと思われます。

頭上50cmほどですので真近で見られそうです。

2月下旬か3月上旬には花が見られるかも知れません。

★ サラノキ上部(3~4m)の新梢の様子

例年花が咲く上部付近には多数新芽が出現していますので、

すべて花芽になればかなりの花が咲くと思われます。

★ サラノキの新葉と花芽(?)

ただ今盛んに葉が黄色になり落葉しています。その後から出た美しい新しい葉。

★ アンドロキンビウム・カペンセ

Anndorocymbium capense (L.)krause

ユリ科 南アフリカ原産球根植物

英名 Cup & Saucer または Men in a boat

白い大きな苞葉の中に小さな花が4~6個総状についています。

エントランスホールの戌の干支展示の右側の小さな木の椅子にのっています。

中の小さな花がよく観察できます。

エントランスホールにて鉢植えで展示。

【開花情報】フルーツセージ、イオノプシジウム(2007年1月)

比良の山々も雪化粧をほどこし琵琶湖の向こうに美しく輝いている烏丸半島です。

この時期になりますと、あちこちから今年のサラノキの花の様子の問い合わせがまいります。

現在のサラノキは葉が黄色になり落葉が始まりました。

新芽が出始めている枝も見受けられますが、残念ながら、まだ、花芽の確認はできておりません。

★ 現在のサラノキの様子

★ サリタエア・マグニフィカ Saritaea magnifica

ノウゼンカズラ科 コロンビア原産のつる植物

ムラサキノウゼンとも呼ばれる。

アトリウム南側のフェンスに絡まるつる植物で目の高さに2枝ほど咲いています。

★ フルーツセージ Salvia dorisiana

シソ科

葉に触れるとフルーティな香りがあたり一面に漂います。真冬に開花するサルビアです。

★ 熱帯スイレン・ギガンテアの交配種

熱帯スイレンはひとまわり、小ぶりになり、真夏の勢いはないものの

色とりどりに、夜咲き種も昼まで開花しています。

★ イオノプシジウム Ionopsidium acaule

アブラナ科 一年草

「レンガの小道」でグランドカバーのように咲く背丈の短い草花で、

1cm以下の小さな薄紫の花が群がって元気にさいています。一年草ですがこぼれ種で増えていきます。

【開花情報】「干支と洋ラン展示」、ペトレア、クレロデンドルム‘ファイアワークス’(2007年1月)

★ エントランスホールの新春恒例「干支の展示」は華やかな洋ランに囲まれた猪の家族に衣替えいたしました。

シンビジウム、パフィオペディルム、セロジネ、レリア、カトレヤ、オンシジウムなど

甘い香りが漂うなかで記念撮影はいかがでしょうか。

★ ペトレア・ボルビリス Petrea volubilis

クマツヅラ科 メキシコ、中央アジア原産

英名 Queen’s wreath 「女王の花輪」

萼と花弁が濃淡のある紫色で、濃い紫の花弁が散った後も、

周りの薄い紫色の星型の萼だけが長く残り花のようでもあります。

アトリウムにて鉢植で展示してあります。

★ クレロデンドルム・クアドリロクラレ‘ファイアーワークス’

小さな株ながら見事に筒状に広がる花は花火を思わせます。

★ ムユウジュの一種 キバナサラカ Saraca thaipingensis

マメ科 タイ、マレー半島原産

仏教3聖木のひとつムユウジュはサラカ・アソカ(Saraca asoca)

で花色も濃いオレンジ色になりますので、今回開花した株はサラカ・タイピンゲンシスです。

小さな黄色の花に長いおしべが突き出ています。アトリウムにて鉢植で展示してあります。

【開花情報】ドンベヤが咲きました(2006年12月)

★ ドンベヤ・ウァリチー Dombeya wallichii

アオギリ科 マダガスカル原産

アトリウムでは今年も待ちに待った、ピンクのくす玉のようなドンベヤの花が

頭上から降り注ぐように多数咲き始めています。独特の芳香を漂わせながら、

蕾の数が多いせいか例年よりやや小さめ花を咲かせています。

★ 熱帯スイレン ‘レッド フレア’

夜咲き種ですが、冬季はその日の日照の具合にも拠りますが午前11時ごろまで開花しています。

画像は午前10時45分撮影。

アトリウムにて咲く熱帯スイレンは多彩な色が揃っていますが、深紅のスイレンは夜咲き種に限られます。

★ カルーナ

繊細な花穂のカルーナを筋状に植え込んだコミュニティ広場のコンテナ。

★ キンギョソウ

気温の高い日が続いたせいかビロードのような花びらのキンギョソウが鮮やかに開花しています。

★ ダイアンサス

同様にダイアンサスもまたビロード状の花をつけ、

黄金色のサワラ‘フィリフェラ オーレア’や紅葉したラクウショウを背景に、温かみのある風景を作り出しています。

【開花情報】ハボタン、ハイビスカス‘ブラックキング’、熱帯スイレン(2006年12月)

園内は落葉針葉樹のラクウショウやスイショウ、メタセコイヤが色づき、

八橋付近はスイセン‘ガリル’の白い清楚な花から甘い香りが漂いただ今見頃となっております。

★ コミュニティ広場はパンジー、ビオラの多彩な品種を展示しております。

★ ハボタン花壇

群生地を望む芝生広場の一角にハボタンの幾何学模様が登場しました。

★ ハイビスカス・アケトセラ‘ブラックキング’

暗紫色のビロードのような花びらで、葉は銅葉で細かい切れ込みがあります。

昼には花が閉じてしまいますので早めにご鑑賞下さい。

夏から10月まで正面花壇や丘の上の花園の彩りとして魅力的な銅葉が茂っていましたが、

一向に花が見られないままでした。蕾を確認すると同時に寒さが来襲し、屋内に取り込みました。

★ 熱帯スイレン‘喜心’

淡いブルーが際立って美しいG.Uemura氏作出の熱帯スイレン

★ アトリウム

ブーゲンビレヤが咲き乱れ、カリアンドラ、ハイビスカスなど熱帯原産の珍しい花木や

熱帯スイレンが色とりどりに咲くアトリウムはトロピカルムードがいっぱいです。

じっくり写真撮影をしたり、ゆっくり絵を描いたりするシーズンの到来です。

【開花情報】スイセン・ガリル、ゴクラクチョウカ(2006年11月)

★ スイセン‘ガリル’

早咲きの房咲きスイセン。

八橋にて芳香のある清楚な花を咲かせています。

★ レモンマリーゴールド Tagetes lemmonii

キク科 中央アメリカ原産

葉に芳香がありポプリ等に使用する。

丘の上の花園にて開花しています。

★ エクメア・マクロクラミス Aechmea macrochlamys

パイナップル科ブロメリア亜科

南アメリカ原産

アトリウムの西側の一段上がった八角庭園にて展示。

★ ゴクラクチョウカ (極楽鳥花) Strelitzia reginae

バショウ科

1773年に南アフリカでイギリスの有名なプラントハンターであるマッソンによって発見された。

当時のイギリス王妃の出身であるMecklenburg-Strelitz家にちなみ

「ストレリチア(Strelitzia)」という属名が与えられた。

英名は「Bird of Paradise(楽園の鳥)」

アトリウムにて展示

★ ポインセチア ‘ダ ヴィンチ’

今年の新品種のひとつで、エントランスホールの「ポインセチアと干支展示」でご覧になれます。

【開花情報】恒例のポインセチアと干支の展示が始まりました!(2006年11月)

毎年恒例のポインセチアと干支の展示が始まりました。

ポインセチアとは、メキシコ原産のトウダイグサ科の木本です。

短日性植物で12月頃に苞(※葉が変形してできたもの)が緋赤に着色するので、クリスマスの花として利用されます。

ポインセチアの展示は、今年の新種である「プレミアム ミロ(クリームにピンクの散り斑)や

「アイスパンチ(赤にピンクの斑)」等、新品種15種を含む72品種144株を展示しています。

赤・白・紫・マーブルなど、お店では見られない色合いや、苞の形が変わっている珍しいポインセチアがいっぱいです。

また、ポインセチアの展示とともに、来年の干支「猪」が登場しました。

体長2mもの親イノシシの毛は、みずの森で育てていたハスの茎でできています。

流れるように生え揃った毛がイノシシにダイナミックな躍動感を与えています。

縞のあるかわいい子供のイノシシは、抱いて記念写真を撮っていただけるようぬいぐるみでできています。

記念写真が撮れるように台も用意していますので、来年の年賀状にいかがでしょうか。

このポインセチアとイノシシの展示は12月27日(水)まで、

イノシシは新年には模様替えして洋ランとともに再び登場します。

★ ハスの茎が猪の毛に変身

★ うりぼうもいますよ

★ ポインセチア‘プレミアム ミロ’

今年の新品種のひとつ

★ ポインセチア‘アイスパンチ’

【開花情報】カリアンドラ、ピクノスタキス、カンラン(2006年11月)

★コミュニティ広場では木立ダリアが花盛りとなりました。

枕木池の水面の白い妖精「キボウホウヒルムシロ」が満開で見頃となっています。

★ ピクノスタキス・ウルティシフォリア Pycnostachys urticifolia

シソ科 南アフリカ原産

ユニークな円錐形の花序の珍しい植物はコミュニティ広場にてご覧になれます。

★ 秋も深まり、ひときわ鮮やかになった正面花壇のビデンス‘イエロー・キューピッド’

(ウィンターコスモス)とサルビア・レウカンサ

その他、アキランサス、シクラメン、バコパ、センニチコボウ、ビオラで彩られています。

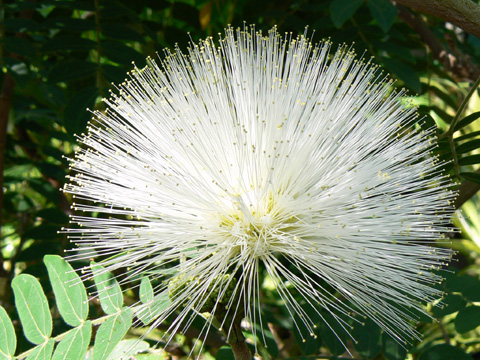

★ カリアンドラ・ハエマトケファラ 白花

Calliandra haematocephala ‘Alba’

マメ科

パフのような純白の花は多数のおしべの集合です。

冬のアトリウムの人気の植物のひとつ。

★ 寒蘭展 「席飾り」

高貴な芳香があり、すっくと立つ清楚な花、寒蘭。淡海蘭友会の皆様が手塩にかけ育成した、

多彩な120鉢の花をお楽しみ下さい。寒蘭展は19日(日)4時半まで開催しております。

【開花情報】木立ダリア、タイキンギク、クレマティス・シルホサ(2006年11月)

★ ダリア・インペリアリス Dahlia imperialis

キク科 南米原産(グァテマラ、コロンビア)

澄んだ秋空に映えるピンクの花が素晴らしいダリアです。

皇帝ダリアと呼ばれ、英名はTree dahlia 。木立ダリアとも称され、

茎は木質となり4m~6mもの高さになります。

みずの森では樽に植えてありますので2mどまりです。

暑さを嫌い秋口涼しくなると急成長し、11月半ばから霜の降りるまで大きなピンクの花を咲かせます。

★ クレマチス・シルホサ Clematis cirrhosa

キンポウゲ科 地中海沿岸原産の常緑冬咲き

3cmほどの淡いクリーム色の小さな釣鐘型の花が咲きはじまりました。

教材園の駐車場側の垣根の前にて開花しています。

★ タイキンギク Senecio scandens

キク科

紀伊半島南部~四国、中国、ヒマラヤ、ベトナム、フィリピンに分布

つる状によじ登る性質により「キノボリギク」とも呼ばれる。

晩秋、他のキクの花が終えてから、直径2~3cmの黄色の小さな花を多数つけます。

冬季に海岸の崖でよく見られます。

みずの森では丘の上の花園近辺で見られます。

★ アワコガネギク Dendranthema boreale

泡黄金菊 キク科

キクタニギクの別名は京都東山の菊谷川上流の菊溪に多く見られることによる。

紫色の野生菊の花が終えた後、秋遅くに鮮やかな黄金のような小さな花が七草園の奥で多数咲きます。

★ エントランスホールでは日曜日まで滋賀洋ラン会主催の

「秋の洋ラン会」を開催しております。

ホールは甘い香りが漂い華やかなカトレヤ類をはじめ、

不思議な花形のバルボフィラム・ファレノプシスやシルホペタルムなど216鉢を展示しております。

滋賀洋ラン会会長賞受賞

レリオカトレヤ C.G.ロベーリング ‘ブルー・マジック’

【開花情報】キボウホウヒルムシロ,ドンベヤ・バージェシアエ,シクラメン・ヘデリフォリウム(2006年11月)

★ キボウホウヒルムシロ Aponogeton distachyos

レースソウ科 南アフリカ・ケープ原産

コミュニティ広場の左手にある、枕木製の小さな池には水面に浮かぶ白い妖精がお目見えいたしました。

寒さに向かうこの季節、11月から4月まで厳冬期を除き、

水上に見たことのない不思議な形をした可憐な白い花を咲かせます。

その良い芳香はサンザシの花の香りにたとえられ、ミズサンザシとも呼ばれお伽の国へいざないます。

★ ドンベヤ・バージェシアエ

アオギリ科 南アフリカ東部原産

10月末から11月にかけて開花するドンベヤです。

地上部は枯れますが戸外で越冬します。

コミュニティ広場にて鉢植で展示。

★ シクラメン・ヘデリフォリウム Cyclamen hederifolium

原産地:南ヨーロッパから小アジア西部

今の時期は花のないロックガーデンで、うっかり通りすぎてしまうのですが、

左の小道を少し上がると、岩陰にひっそりと小柄な原種のシクラメンが一株咲いています。

小さなヘデラのような葉がその名前の由来です。

★ トウゴマ (唐胡麻) Ricinus communis

トウダイグサ科

熱帯東部アフリカとインドが原産

大きな葉は掌状に 5 ~ 11 に中裂し,鋸歯があります。

長さ約 20 センチの直立した総状花序をつけ,上部には雌花,下部には雄花がつきます。

花と実が同時に見られます。

種子から取れるひまし油(蓖麻子油)は下剤として使われてますが、

種にはリシン(ricin)という毒タンパク質がありますのでくれぐれも口に入れないよう注意しましょう。

学名のRicinusはラテン語でダニを意味しており、種子はダニにそっくりです。

このトウゴマを見て80代古老の方は第二次世界大戦当時に航空機の潤滑油として

大量に栽培したと当時を回顧しておられました。

★ ウナズキヒメフヨウ ’ロセア’Marubabisucus arboreus ’Rosea’

アオイ科

メキシコからコロンビアにかけて分布する常緑低木

クレープ紙で作られたかのような花が開ききらずに下垂して咲くのが特徴です。

アトリウム東の端で鉢植にて展示。