【開花情報】本日のサラノキ、チューリップ、雪割草展(2009年)

トサミズキ、サンシュユなど早春の淡い黄色の花を背景に、

コミュニティ広場ではコンテナのチューリップが咲き始めました。

★ サラノキ 真下から撮影

サラノキの花は南に張り出した一枝がよく咲いています。

花は次々と咲いては散り、舞い落ちる1cmほどの小さな花びらも良い香りがします。

★ サラノキ 同じ枝を橋の上から撮影

★ サラノキ

樹全体に花穂が下がり、他の枝の花も咲き始めました。

半分ほど開花しておりますが、お彼岸から来週末~3月いっぱいが見頃かと思われます。

★ チューリップ

コンテナ栽培の冷蔵チューリップが見頃です。

★ 雪割草展

スプリング・エフェメラルのひとつである雪割草で一足早い春を感じてみませんか?

「北近江雪割草の会」の会員愛培の250鉢を展示いたしました。多彩な花色をお楽しみ下さい。

15日(日)まで開催。

明日、14日(土)は下記の時間帯で雪割草展のガイドツアーがあります。

専門家による雪割草の見所、栽培方法などより詳しいお話があります。

11時~ 14時~

【開花情報】日のサラノキ、サラノキの香りは?(2009年)

トサミズキの淡いクリーム色の花が枝枝に咲き始め、春の足が聞こえてきそうな園内です。

早春の光の中、プリムラ、パンジーの花色も鮮やかになってきました。

★ サラノキ

2月23日に2輪が咲き始めたサラノキの開花はまだ一枝ですが、暖かくなるにつれ、

かなりの数が咲く予定です。

葉の影で見えにくいのですが、看板のある位置から真っ直ぐ上を見上げて下さい。

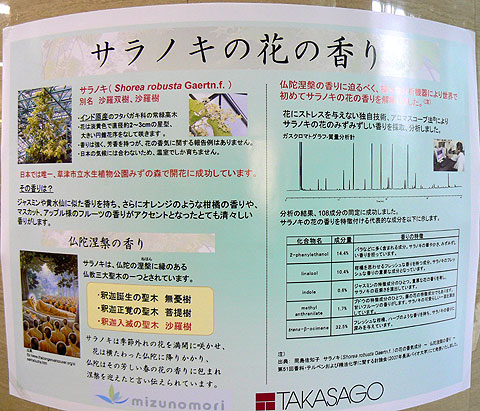

★ サラノキの花の香りの分析

香料会社によるサラノキの花の香りの分析結果が学会で発表されました。

結果をまとめたポスターをエントランスホールサラノキコーナーで展示しております。

★ サラノキの香りの再現

香りの分析結果をもとに香料会社でサラノキの香りを再現いたしました。

ガラスの器の中の白い粒にサラノキの香りが閉じ込められています。近くで香りをお楽しみ下さい。

★キンレイジュ Tecoma stans

ノウゼンカズラ科 フロリダ半島、南アメリカ原産

黄色の鈴のような花が房状に枝先に咲くことから金鈴樹と呼ばれるのでしょうか。

エントランスホールにて鉢展示しております。

★ 熱帯スイレン‘ブルーアネモニ’ Nymphaea ‘Blue Anemone’

スイレン科

1998年 Connelly 作出

N.colorata×N’Midnight

おしべが花弁化して黄色からブルーへのグラディーションが美しいスイレン。

アネモネ咲きといわれ花弁の多いスイレンの蕾は丸みを帯び大きくなります。

【開花情報】サラノキの開花始まる、アイスランドポピー | 開花時期3月(2009年)

シダレウメの蕾もほころび、トサミズキも黄色の蕾がふくらみ、

コミュニティ広場にはピンクのチューリップもお目見えしました。

アトリウムではサラノキの開花が始まり、ペトレアの紫の花が見事です。

★ サラノキの花

23日に、頭上3mほどにある枝に2輪初開花、その後10輪ほど開花しています。

今のところ、下から眺めると、花は少ししか見えません。これから徐々に開花数がふえていきます。

明日の琵琶演奏会には、わずかですが、サラノキの花をご覧いただけます。

★ トケイソウ‘ティアラ’

良い香りの漂う繊細なトケイソウです。

アトリウムにて鉢で展示してあります。

★ オガタマノキ Michelia compressa

モクレン科

「招霊の木」と書き表され、神社には榊などとともに神前に供える木として植栽されます。

みずの森では琵琶湖側の山の小道に何本かありますが、

とても高いところで少し咲いているだけなので、なかなか見つけにくいと思われます。

★ アイスランドポピー Papaver nudicaule

ケシ科

クレープ紙のようにしわのある薄い花びらのオレンジ色の花は見る人を元気づけます。

★ ヘレボルス パーティドレス系バターイエロースポット

キンポウゲ科

丘の上の花園で開花していますが、昨年の猛暑でヘレボルスもかなりダメージを受けてしまいました。

【開花情報】ペトレア、コクリオステマ開花、盆栽展 | 開花時期2月(2009年)

★ サラノキの様子

日ごとに花芽の数が増えています。いくつか蕾はふくらんでいるようです。

肉眼でも3m~5m樹上の花芽がよく見えるようになりました。

最初の開花は3月初め頃と予想されます。

2月28日には 午前11時からと午後2時からの2回演奏各回30分ずつ

筑前琵琶の演奏~サラノキのいざない~シルヴァン・旭西・ギニャールさん(大阪学院大学教授)があります。

その時までにはぜひ開花して欲しいものです。

★ 特別出品 「野梅」

ただ今、近江瑞祥会との共催で「早春盆栽展」を開催しております。展示は明日、22日までとなっております。

★ ペトレア・ボルビリス Petrea volubilis

クマツヅラ科

メキシコから中央アメリカにかけ原生する常緑ツル性のの植物。

青紫色の花が咲きムラサキツクバネカズラの和名があります。

アトリウムにて開花。

★ コクリオステマ・オドラティッシムム

Cochliostema odoratissimum

ツユクサ科 中央アメリカ原産

大きな葉の陰に咲く、美しい青い花が魅力的。これがツユクサ科と驚くような花です。

アトリウムを入ると間もなく、モンステラの下でひっそりと咲いていますので注意して見つけて下さい。

よい香りがします。

★ グロキシニア・ペレンニス Gloxinia perennis

イワタバコ科

エントランスホールの「丑」の干支展示の後方に早春の花の展示があります。

その中のひとつですが、草姿がのたうっています。みずの森では初開花となります。

【開花情報】サラノキに蕾があがりました、レースソウ開花 | 開花時期2月(2009年)

★ サラノキの蕾

待ちに待ったサラノキは今年は3月には開花いたします。

1月29日に花芽を確認した一枝は順調に大きくなっており、他の枝先にも次々と蕾がふくらみ始めました。

暖かさが続きますと、第一番目の花は2月下旬には開くかもしれません。

が、見頃は3月半ばであろうと思われます。

★ サラノキの新葉と花芽

1月にひとしきり一部の葉が黄葉してはらはらと散り落ちます。

2月始めに新葉が伸び始めるとともに枝の先端に花芽が見え始めます。

今は、あちこちの枝先にこのような新葉が伸びています。

★ サラノキの3~4mの蕾

ちょうど樹の中ほどに最初の蕾がつきました。

アトリウムの東の端に架かる橋の上から眺めると、このように見えます。

★ レースソウの花

花は水面に穂状に咲き、4股に別れ、うすいピンク色の小花が多数開いています。

花は明日までかも知れません。図書コーナー前のカウンターにて展示しております。

★ レースソウ Aponogeton madagascariensis

レースソウ科

マダガスカル島、および隣接するモーリシャス諸島、レユニオン島のみに分布します。

葉の組織が欠落し、葉脈だけが 残り、レースの布の様になる、世界でただ1種の珍しい水草です。

水の抵抗を少なくするために網目状の透けた葉をしていると考えられています。

人口栽培は難しく、一般ではなかなか見られない珍しい水草です。

花もまた、めったに開花しませんのでぜひこの機会にご覧下さい。

【開花情報】アンドロキンビウム、カエンボク、ボーモンティア | 開花時期1月,2月(2009年)

★ アンドロキンビウム・カペンセ Anndorocymbium capense

ユリ科 南アフリカ原産球根植物

英名 Cup& Saucer または Men in a boat

白い大きな苞葉の中に小さな花が4~6個総状についています。

特異な花の形で、冬に開花する珍しい球根植物。エントランスホール干支展示の右隣にて展示しております。

★ アマゾンリリー Eucharis grandiflora

ヒガンバナ科 コロンビア原産の球根植物

うつむき加減に咲く、清楚な白い花は良い香りがします。

ウェディングのブーケに使われ、アレンジメントでも人気の花です。

★ カエンボク 火焔木 Spathodea campanulata

ノウゼンカズラ科 熱帯アフリカ原産

沖縄でもよく見られる高木(10~20m)ですが、みずの森のアトリウムで展示しているのは1.5mの小さな木です。

花の構造が目の前でよく観察できます。

★ テコマンテ・デンドロフィラ Tecomanthe dendrophila

ノウゼンカズラ科 ニューギニア原産

サーモンピンクから黄色へのグラディーションが美しい花色の熱帯のツル性植物。

花の大きさは10cm程で、アトリウムに鉢で展示してあります。

★ ボーモンティア・グランディフロラ Beaumontia grandiflora

キョウチクトウ科 ヒマラヤ東部~中国雲南省原産

中国名は清明花。大型の珍しいツル性植物で直径10cmほどの、

先端が5裂したラッパ状の白色の大きな気品のある花で、ほのかな香りがあります。

アトリウムの右手、階段を上がった所の南の窓際で咲き始めました。現在は2輪開花しています。

【開花情報】キバナサラカ、ブラジルデイゴ開花 | 開花時期1月(2009年)

★ 洋ランとウシ

様々な変化に富んだシンビジウム、カトレヤ、オンシジウム、パフィオペディルム、

レリオカトレヤの花園に遊ぶ近江牛。

★ キバナサラカ Saraca thaipingensis

ムユウジュの一種であるサラカ・タイピンゲンシスです。

長いおしべが突き出ている小さな黄色の花が多数集まり、大きな輝く花になります。

★ ブラジルデイゴ Erythrina speciosa

マメ科 ブラジル原産の落葉低木

細長い花びらは開くのか開かないのか ??

小さな花では中からおしべが見えている花もあります。

1mほどの小さな鉢植えでアトリウムにてご覧いただけます。

★ 熱帯スイレン ‘E・G ハッチングス’

夜咲き種ですので午前中で花が閉じてしまいます。真っ赤な熱帯スイレン・ルブラも夜咲きです。

昼咲き種もムラサキシキブ、ブルービューティ、ムーンビームなど多彩に咲き、

池の周りは熱帯花木が咲き乱れています。

★ 比良山と群生地

冠雪の比良の山並みが美しく望めるハス群生地は枯れたハスの茎

が水面に映り、あい間をオオバンが泳ぎ回っています。

【開花情報】新春は1月6日より開園,クレロデンドルム開花 (2008年12月)

みずの森は12月28日から1月5日まで休園となります。

新年は1月6日から開園いたします。新春の干支の展示は洋ランへと模様替えしてお目見えいたします。

暖かなアトリウムはブーゲンヴィレヤが咲き、熱帯スイレンも色とりどりに咲き、トロピカルムードで華やいでいます。

ピンクのくす玉、ドンベヤ・ウォリッキーも満開で見頃となっております。

白いドンベヤやパプのようなカリアンドラも見頃です。

1月8日から11日まで開催の滋賀洋らんフェスタは見ごたえがあります。

毎日講習会も催しており、皆様のお越しをお待ちしてります。

★ コミュニティ広場

「ハボタン多粒まきミニ仕立て」の鉢を主としてしつらえたミニ庭園や、パンジー、ビオラを100品種展示しております。

正面の花壇のひとすみでは可憐な青色のワスレナグサが咲いています。

★ ハボタン多粒まきミニ仕立て

ちょっと遅めに9月上旬に種をまき、鉢に数多く移植して小さく育てます。

★ クレロデンドルム・クアドリロクラレ‘ファイアーワークス’ Clerodendrum quadriloculare ‘Fire Works’

クマツヅラ科

華やかで驚くような花のつき方をします。花火と名づけられているのも納得です。

★ ブーゲンヴィレア Bougainvillea spectabilis

オシロイバナ科 中南米原産のとげのあるつる性低木

1766~1769年にかけて行われたフランスの世界一周探検船が南米で採取。

艦長ブーゲンヴィルにちなみ名付けられました。アトリウムの南面を覆うように開花しております。

★ 熱帯スイレン‘ブルービューティー’Nymphaea ‘Blue Beauty’

スイレン科

1897年 Henry Conard & William Tricker 作出

‘ペンシルヴァニア’とも呼ばれます。

他に夜咲き種の赤い品種‘レッドフレア’やピンクの品種‘E・G・ハッチングス’が昼頃までご覧いただけます。

【開花情報】クニフォフィア、サラダコンテナ、ハイビスカス‘ブラックキング’(2008年12月)

★ クニフォフィア‘クリスマス チェア’ Knifofia ‘Christmas Chair’

ユリ科

南アフリカ・ケープ産のクニフォフィアの園芸品種。

晩秋に紅くトーチのように燃える花は見事です。

★ サラダコンテナ

赤リアスカラシナ、ブラックケール、ターツァイ、エンダイブ、リーフレタス‘マザーグリーン’

‘マザーレッド’にネメシアの花を植え込みました。ご家庭にも一鉢いかがでしょう。

★ スイセン‘ガリル’ Narcissus tazetta ’Gallil’

ヒガンバナ科

早咲きのスイセンで、寒さの中で白い花が楚々と咲く美しさが魅力です。

八つ橋付近あずまや脇で咲き始めました。

スイセンは春の4月ごろ開花する品種が一般的ですが、

フサザキスイセン(Narcissus tazetta)と呼ばれるスイセンは11月から3月ごろ開花します。

寒咲きニホンズイセンもこの一種です。

★ タイキンギク Senecio scandens (堆金菊 )

キク科 紀伊半島、徳島、高知に分布。ヒマラヤ、中国、台湾にも分布。

晩秋に咲く野生菊。暖地の海岸の崖に冬中咲きます。

細い茎がどんどん伸び、木の上に這い上がっていくことから「キノボリギク」という名もあります。

丘の上の花園近くで咲いています。

★ ハイビスカス’ブラックキング’ Hibiscus ‘ Black King’

アオイ科

ハワイから導入した、当園自慢のハイビスカスです。

夏のトロピカルガーデンに趣をそえていましたが、花は今の季節しか見られません。

写真より黒味がかったビロードの花は、朝早めにアトリウムにてご観賞下さい。

花は半日花ですので、昼になると花びらが巻いてしまいます。

【開花情報】キボウホウヒルムシロ、ホザキアサガオ(2008年11月)

秋も深まり、赤や紫の花色が鮮やかになりました。香ばしいカツラの落ち葉の香りが漂うみずの森園内です。

★ コミュニティ広場とパンジー

早くもパンジーが登場いたしました。

夏中緑の葉を茂らせたイポメア・ロバタが見事な花を多数咲かせています。懸崖菊も見頃です。

★ キボウホウヒルムシロ Aponogeton distachyos

レースソウ科 南アフリカのケープ地域原産

11月から花が咲き始める水生植物です。コミュニティ広場にしつらえた小さな枕木の池で

妖精のような白い花が水面に浮かびます。厳冬期には花がなくなりますが、3月~5月に再び咲き、夏は休眠します。

★ フィカス・プミラ Ficus pumila

クワ科 房総半島~太平洋側、南西諸島~インドシナ半島に分布

常緑のつる性植物

オオイタビとして知られます。幼木は壁面緑化に使われコンクリートの壁を緑の小さな葉で覆い尽くします。

これはみずの森のアトリウムの壁面を這い登り、ついには外壁に逸出して、とうとう成木となり実をつけたものです。

喫茶店「レン」を出たところからアトリウムを見上げて下さい。

イチジクに似た実は青紫色になり、雌株なら食べられるそうです。

★ ホザキアサガオ Ipomoea horsfalliae

ヒルガオ科 西インド諸島原産のツル植物

鮮やかな紫紅色の花と艶やかな光沢のある緑の葉が美しいツル植物です。

「ハワイ魅力の花図鑑」(武田和男著)によりますと、ハワイ王朝のクヒオ王子の

ワイキキキの庭に植えていたのでクヒオ・バインと呼ばれたそうです。

ちなみにPrince Kuhio Dayは3月26日でハワイ州の祝日となっています。

★ 熱帯スイレン‘キンバリン’Nymphaeae ‘Kymberlyn’

2004年アメリカのGaret Uemura氏が作出した品種です。

アトリウムでは夜咲き種の紅い熱帯スイレンが午前中に見られるようになり、

紅~ピンク~黄色~青~紫と多彩な色の熱帯スイレンを楽しめます。