【開花情報】ハス群生地|開花時期7月(2010年)

昨日よりも水かさが増して、水面に映る青空と白い雲とピンクのハスの花が美しいハス群生地です。

ハス群生地は西側から順に、中ほどから奥の方も花があがってきています。

東ゲート付近も花は徐々にふえつつあります。花数は最盛期の約3~4割方かと思われます。

見頃はハスまつり~7月末にかけてと思われます。

ハスの観賞は午前中をお勧めいたします。ハスもスイレンも午後になると花が閉じてしまいます。

★ 夏空模様の群生地

★ ハス群生地西側から三上山を望む

★ 葉の間から多数の花が見え隠れ

★ スイレン‘ブラック プリンセス ’ Nymphaea ‘Black Princess’

アメリカのスローカム(Perry D. Slocum)が1998年に作出

耐寒性スイレンと熱帯スイレンの交配種で交配親は、’Perry’s Fire Opal’ x ‘Pamela’

コミュニティ広場のスイレン水槽でご覧いただけます。

★ パイナップルリリー Eucomis comosa cv.

ユリ科

花の上に小さな可愛らしい葉がつき、ユーモラスでかわいらしい球根植物。

芝生広場脇の石組花壇やレンガの小道で開花中。

【開花情報】ハス群生地 | 開花時期7月(2010年)

大雨により水位が上がり、岸辺の敷石が水没しています。

西側では中ほどや奥の方でも花が咲き始めました。晴天が続けば開花が進みそうです。

東ゲート前でもハスの開花数はふえつつありますが、全体的には最盛期の2割ほどの開花と思われます。

見頃は7月下旬、ハスまつり頃かと思われます。

みずの森園内のハスは見頃を迎えております。

★ ハス群生地西側

★ ハス群生地 東ゲート前

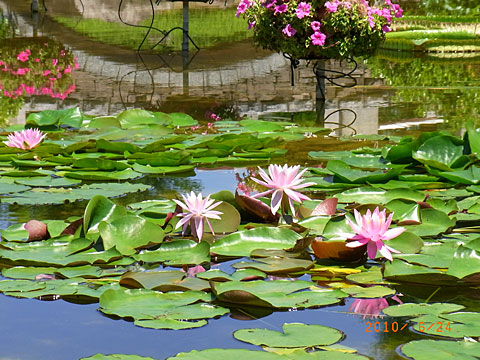

★ 花影の池

色とりどりのスイレン、ハス、ガガブタやヒシモドキの水草が咲き競い、

「花影の池」が一番美しい季節となりました。

★ ヒシモドキ Trapella sinensis

ヒシモドキ科の一年草

花影の池に広がるハート型の小さな葉の間に可憐な小さなピンクの花が咲き始めました。

近年の湿地の開発や水質汚染などにより数が激減し、

環境省レッドデーターブックで絶滅危惧種に指定されている希少な水草です。

目の前でゆっくり観察できるチャンスです。

★ スネイルフラワー Vigna caracalla

マメ科

南アフリカ原産のツル植物

蕾がカタツムリに似た形をしており、花はカタツムリというにはふさわしくない美しい藤色をしています。

コミュニティ広場に設置しました、毎夏 、恒例のツル植物のパーゴラを通り抜けて、不思議な花をお楽しみ下さい。

【開花情報】ハス群生地の様子(2010年)

涼風にハスの葉裏が翻り、波打つ、すがすがしい烏丸半島ハス群生地は岸辺で開花が始まりました。

が、まだ開花している数は少なく、蕾の数も多くはありません。花の背丈も葉の高さと同じ位にとどまっています。

ハスの花の開花はこれからの天候に左右され、予想はしがたいのですが、7月下旬頃に見頃を迎えると思われます。

日照が多ければ花は多くなりますが、今年の花の様子はまだ不明です。

尚、みずの森は7/11(日)~8/20(金)の期間は早朝7時より開園いたします。

みずの森園内とハス群生地へ直接行き来ができる東ゲートが開設されますのでご利用下さい。

★ 咲き始めのハス

★ ハス群生地西側付近

★ 低めに咲く初々しいハス

★ ハス群生地東ゲート付近

★ カルガモの親子

ハスの浮き葉で戯れるカルガモファミリーが2組観察されました。

【開花情報】園内のハス次々開花|開花時期7月(2010年)

教材園のハス見本園ではハスの大型品種が次々と開花。コミュニティ広場には碗蓮が登場いたしました。

スイレン水槽、スイレン池、花影の池では耐寒性スイレンが花の盛りを迎えています。

丘の上の花園や花壇では季節の草花が咲き競い、コミュニティ広場では珍しい鉢花やツル植物をご覧いただけます。

★ みずの森 教材園のハス

ハスの品種見本園です。毎日次々と大輪の花ハスが咲き競います。

★ ラベンダー レディー Nelumbo‘Lavender Lady’

1987年 Slocum (アメリカ) 作出

ほのかに紫を帯びた花びらがよじれるのが特徴。

★ アーティチョーク Cynara scolymus

キク科

2m以上の背丈がある別名チョウセンアザミが開花しました。

ハス見本園のかたわらの垣根を超えるくらいの、見上げるように咲く姿は見事です。

★ アガパンサス・イナペルツス Agapanthus inapertus

ユリ科

南アフリカ原産

アサザ池に面する小花壇で開花。

★ ハス群生地のハスが1輪開花

低温の影響により、まだ蕾はポツポツとしかあがっておりませんが、ひとあし早く開花した花が見受けられました。

【開花情報】園内のハス開花|開花時期6月(2010年)

花影の池にもスイレンが入り、スイレンの花の最盛期を迎えつつあります。

花影の池にもスイレンが入り、スイレンの花の最盛期を迎えつつあります。

丘の上の花園はアカンサス・モリス、ディエラマ、モナルダ、クレマチス等が咲き乱れています。

★ ハス‘デビー ギブソン’ Nelumbo ‘Debbie Gibson’

黄花ハス系の園芸品種

Perry D. Slocum 作出 (1988)

みずの森園内のハス見本園ではハスの開花が始まりました。

初花の初々しさと、浮き葉で遊ぶ小さな蛙の子も見逃せません。

★ 花影の池のスイレン

花影の池にもスイレンが登場し、華やかな景観となりました。

★ 天使の釣り竿 ディエラマ・プルケリムム Dierama pulcherrimum

アヤメ科

南アフリカ原産の球根植物

丘の上の花園で風に揺れる優雅な姿と優しげな色合いの花が見頃です。

★ ギンコウボク (銀厚朴) Michelia alba

モクレン科 インドネシア、フイリピン原産

オガタマの仲間ですが、葉、花、根もそれぞれ香ります。

花は腋生で白色、後に黄色に変化しますがとても良い香りがします。

東南アジアではレイフラワーや髪飾り、供養の花、またお茶の香料として用います。

コミュニティ広場で鉢にて展示。

★ ディレニア・スフルティコサ Dillenia suffruticosa

ビワモドキ科 マレー半島からスマトラ島、ボルネオ島に分布

現地では5~10mの大木ですが、鉢植えで80cmほどの大きさですので目の前でご覧いただけます。

蕾は多数ついていますが、1日1~2個ずつ開花しています。ご覧いただけない日もあるかと思いますのでご了承下さい。 アトリウムにて鉢展示。

【開花情報】スイレン見頃 | 開花時期6月(2010年)

★ スイレン Nymphaea

スイレン科

耐寒性スイレンが美しい季節となりました。

コミュニティ広場のスイレン水槽では目の前でじっくりスイレンを観察することができ、

近距離でのスイレンの撮影も可能です。手前のピンクのスイレンは‘ピーチグロー’です。

不思議な花色のルイジアナアイリスが花咲く「スイレン池」でも多彩なスイレンが開花中です。

スイレンの花は午後には閉じてしまいますので午前中に観賞することをおすすめします。

スイレンの品種については下記のリンクみずの森植物図鑑「スイレン」をご参照下さい。

★ セネキオ・イコグロッサス Senecio icoglossus

キク科 ブラジル原産

湿地に咲く水生菊で、銀葉の分厚い大きな葉と鮮やかなピンクの花が美しい珍しい植物。

1mほどの背丈があります。コミュニティ広場にて鉢展示しております。

★ フロミス・フルティコサ Phlomis fruticosa

シソ科 地中海東部原産

灰緑色のベルベットのような葉が魅力的な宿根草で、エルサレムセージとして知られています。

今を盛りと丘の上の花園のアーチを背景に咲き誇り来園者の目を楽しませています。

★ リシマキア・ヌンムラリア Lysimachia nummularia

サクラソウ科 ヨーロッパ原産

あづまやの周りのの湿地がリシマキア・ヌンムラリアの黄色の花で覆われカーペットのようになりました。

★ サラノキの実

3月、4月と楽しんでまいりましたサラノキにはたくさんの実がついています。

フタバガキ科の種子には羽根突きの羽根のような翼が付くのが特徴です。

熟して茶色になった種子はヘリコプターの羽根のようにクルクルと回りながら舞い落ちてきます。

【開花情報】ポンテデリア | 開花時期6月(2010年)

雨にけぶるハナショウブやスイレンは梅雨ならではの花風景で今が見頃です。

黄色のヘメロカリスや水辺を彩る紫のポンテデリアも咲き始めました。

みずの森園内のハス見本園では次々とハスの蕾が上がってきました。

★ ハス‘嘉祥蓮’

いち早く蕾が膨らんできました。

2.3日中に開花しそうです。

★ ミニミニ‘ムラサキシキブ’ Nymphaea‘Murasaki Sikibu’

アトリウムで大人気の熱帯性スイレン‘紫式部’のミニミニ版がコミュニティ広場に登場しました。

驚異の9cmポットでの開花の様子をご覧下さい。

濃い紫色の萼(がく)が美しいスイレンです。

紫から白へのグラディーションのかかる花びらに、

雄しべにはオレンジ色に紫が入り、萼と花びらのコントラストが美しく、和風の趣があります。

★ ポンテデリア・ランケオラータ Pontederia lanceolata

ミズアオイ科

北米原産の抽水植物

アサザ池やたいこ橋のたもとで青色の涼しげな花が咲き始めました。

葉の幅の狭いランケオラタ)ハート型の葉のコルダタ種(cordata)があります。

★ ハンゲショウ(半夏生)

ドクダミ科

ハンゲショウの葉が白くなり、下垂する白い花穂が風にゆれます。

和名の由来は、夏至から11日目の半夏の頃に葉が白くなることによります。

丘の上の花園脇の湿地に群生しています。

★ ヘメロカリス Hemerocallis cvs.

ユリ科

デイリリーとよばれる一日花です。鮮やかなオレンジ色のバリエーションによる様々な花色があります。

中央ヨーロッパや日本、中国のユウスゲやカンゾウなどから品種改良されました。

群生地の見える東ゲート付近や八橋付近で開花しています。

【開花情報】ハナショウブ | 開花時期6月(2010年)

丘の上の花園ではジギタリス、クラベラントセージ、アカンサス・モリス、バーバスカム、

数種のクレマチスなど多種の宿根草が花盛りです。

★ ハナショウブ

アヤメ科

八ッ橋周辺で一部見頃となりました。

エントランスホールでは金屏風を背景に青い毛氈を敷き、席飾りで展示をしております。

★ ホザキシモツケ Spiraea salicifolia L.

バラ科の落葉低木

限られた湿地に群生し、今では絶滅危惧II類 (VU) 【1997年環境庁公表】となってしまいました。

淡紅色の花を円錐花序につけ、穂のように見えるのでこの名がつきました。

シモツケのピンクの花も園内各所で開花中。

★ アカンサス・モリス Acanthus mollis

キツネノマゴ科

地中海沿岸原産の宿根草

丘の上の花園で、地味な花色ですが存在感のある花が咲き始めました。

アザミの葉にも似て、和名は「ハアザミ」。

ダイナミックな葉はギリシアのコリント建築の柱頭装飾のモチーフとして有名です。

★ ドイツィア・セチュエネンシス (四川ウツギ)

Deutzia setchuenensis v. corymbiflora

ユキノシタ科

丘の上の花園でこんもりと白い小花が清楚に咲き、花期が長く楽しめます。

★ インドシクンシ Quisqualis indica

シクンシ科

熱帯アジア、マレーシア原産の常緑つる性低木。

芳香のある小さな花が白からピンク、紅と花色が変化し、咲き分けているように見えます。

種子は回虫駆除剤として使用され、「使君子」とは天子から使わされた使者のような貴重な薬の意味です。

アトリウムにて鉢展示。

【開花情報】ルイジアナアイリス見頃 | 開花時期5月(2010年)

アサザ池は一面、黄色の花盛りとなり、山の小道では「ヤマボウシ」が咲き始めました。

コニファーの森ではカルミアのピンクの小花が満開です。

丘の上の花園はジギタリス、ゲラニウム、フロックス、フロミス、ムラサキセンダイハギなど次々と咲き競いでいます。

スイレン池ではルイジアナアイリスが見頃となり、スイレンとの取り合わせが美しい季節です。

★ ルイジアナアイリス Iris(Lousiana Group)

茶色、紫、ピンクの中間色がないまぜになり不思議な花色をつくりだしている水辺のアイリスです。

アメリカのルイジアナ州からミシシッピー川流域自生種をもとに改良された園芸品種で豊富な花色が特色です。

スイレン池の縁を彩り咲く花とスイレンは絵になる風景です。

★ スイレン‘ピンク グレープフルーツ’ Nymphaea‘Pink Grapefruit’

Strawn作出 作出年・交配親 不明

黄色からピンクへのグラデーションが美しく、きわだって目をひくスイレンです。

★ アサザ Nymphoides peltata

ミツガシワ科 環境省レッドデータブック準絶滅危惧種

「アサザ池」ではキュウリの花によく似た黄色いアサザの花が咲き始めました。

間近でアサザの花の観察ができます。

★ クニフォフィア Kniphofia spp

南アフリカ原産の球根植物

トリトマとも呼ばれます。丘の上の花園にて開花。

黄色からオレンジ色のグラディーションが美しい珍しい形の花ですが開花期間が短いので、

写真撮影にはお早めにお越し下さい。

★ センダン‘フラッシュダンサー’

センダン科

フラッシュダンサーは黄色の美しい斑の入るセンダンの園芸品種です。

レンガの小道ではフラッシュダンサーの美しい新葉に加え、

植栽してから初めて涼やかな白と紫の花が花が咲きました。

【開花情報】ヒトツバタゴ見頃 | 開花時期5月(2010年)

★ ヒトツバタゴ Chionanthus retusus

別名 ナンジャモンジャノキ

モクセイ科の落葉高木

長崎県対馬、岐阜、愛知の木曽川周辺に隔離分布する珍しい花木で、

3県の自生地は天然記念物に指定されています。

和名は一つ葉のトネリコ(タゴ)の意味でトネリコは複葉であるが、この木は托葉のない単葉である事によります。

何の樹であるのかわからないというので「なんじゃもんじゃ」と呼ばました。

★ ハクウンボク (白雲木) Styrax obassia

エゴノキ科 日本及び、朝鮮半島、中国に分布する落葉小高木

エゴノキに似た白い花が房状に咲き、よい香りがあります。

ナツツバキと共に日本版「サラノキ」として、お寺に植栽されます。

これは、房状に咲く芳香のある白い花と大きな緑の葉がサラノキと似ていることによります。

丘の上の花園と山の小道の出会うところで上を見上げて花をご覧下さい。

★エゴノキ’エメラルド・パゴタ’

Styrax japonicus ’Emerald Pagoda’

エゴノキ科 園芸品種(日本、朝鮮、中国に分布。)

★チユウキンレン 地湧金蓮 Musella lasiocarpa(ムセラ・ラシオカルパ

バショウ科 中国南部からインドシナ半島の標高1000mから2500mの山の斜面に分布。

中国名は地面から現れる金色の蓮の意です。

レンガの小道で夏中咲いています。紅色の葉はタデ科のペルシカリア‘レッドドラゴン’Persicaria microcephala ‘Red Dragon’です。