【開花情報】ブルーアマリリス5輪開花、見頃です | 開花時期9月(2011年)

本日はブルーアマリリスの素晴らしい薄紫の花が5輪すべて開花しました。

昨日よりもボリュームがあり、午前中は陽がさして、花びらが輝いていました。

★ブルーアマリリス Worsleya raineri

ヒガンバナ科

ブラジル南部オルガン山脈の断崖に生育する珍しい球根植物です。

鳥が羽を大きく広げたような葉に、薄い藤紫の波打つ花びらが美しく、

「ブラジルの皇后」の名にふさわしい優雅で気品あふれる花です。

本国ブラジルでも幻の花と呼ばれているそうで、日本はもちろん世界でも見ることが難しい貴重な花です。

入手も困難ですが、花を咲かせることが大変難しいことでも有名です。

【開花情報】ブルーアマリリス開花しました | 開花時期9月(2011年)

幻の名花 「ブルーアマリリス」が開花しました。

2007年、2009年についで、みずの森では3回目の開花となります。

明日からロータス館内エントランスホールにて展示いたしております。

めったに見られない珍しい美しい花ですので、ぜひお出かけ下さい。見頃はこの連休中です。

★ 開花始め 9月16日 午前 10時

バックヤードにて本日は2輪が咲き始めました。

★ 開花 9月16日 午後3時

6枚の花びらが開いてきました。

★ 花と蕾 9月16日 午後3時

蕾がひとつ開きかけています。

今回はすべて、開花すると5輪の花が見られます。

★ エントランスホールにて 9月16日 午後4時半

明日の公開にそなえ、 エントランスホールに展示しました。

★ ブルーアマリリス 9月16日 午後4時半

草丈80cm、花弁の直径13cmです。

【開花情報】ハギ見頃、ブルーアマリリスに蕾 | 開花時期9月(2011年)

秋の七草園のハギが見頃となりました。

七草園のススキ、フジバカマ、ナンバンギセル、オオケタデ、シュウメイギクと共にお楽しみ下さい。

めったに見られない珍しい花、待望のブルーアマリリスに蕾がつきました。

★ ハギ

★ ブルーアマリリス Worsleya raineri

ヒガンバナ科

ブラジル原産の球根植物

蕾がつきました。開花はこの連休頃と思われます。

開花までに長い年月を要し、めったにお目にかかれない珍しい花です。

みずの森では2007年10月に初開花、2009年9月にも開花して新聞、TVにて紹介されました。

★ ハイビスカス・アーノッティアヌス Hibiscus arnottianus

アオイ科

ハワイ、オアフ島原産の常緑低木。

野生種ハイビスカスのひとつで、多数の交雑種の親としてハワイでの交雑育種に用いられました。

白く大きな花が多数開花してきました。正面のトロピカルガーデンで、ひときわ清楚で涼しげに咲いています。

トロピカルガーデンも見頃をむかえています。

★ トケイソウ‘インセンス ’Passiflora‘Incens’

トケイソウ科 園芸品種

芸術的な花の形、色、香りで人を魅了するトケイソウです。

垣根にからまって咲いているので、駐車場からも園内からもご覧になれます。

★ オキナワスズメウリ Diplocyclos palmatus

ウリ科

1年生のツル植物

実が赤くなりました。

フウセンカズラ、ヘビウリ等ツル植物展示コーナーで鉢展示しております。

【開花情報】熱帯性スイレン・ヴィオラケア パパイア並木 | 開花時期9月(2011年)

秋の七草園ではハギの花やフジバカマも咲き始め、

ススキの根元には小さな地味なナンバンギセル(思い草)の花が顔をだしています。

「道の辺の 尾花が下の 思ひ草 今さらさらに 何をか思はむ」(万葉集)

といった風情です。

山の小道ではシラタマコシキブやコムラサキシキブの実が宝石のように枝に連なります。

ヤマボウシにも橙色の実がなりました。

★ 熱帯性スイレン・ヴィオラケア Nymphaea violacea

スイレン科

オーストラリアの野生のスイレン。

2005年に種子を播いて育てたひと鉢です。

茎に縦に紫の筋が2,3本入るのが特徴ですが、株により変異があり、筋がはっきりしないものもあります。

コミュニティ広場にて鉢展示をしていますので近くで花や茎の様子がよく観察できます。

(葉の裏は紫色をしています。)

★ パパイア Carica papaya

コミュニティ広場には20本ほどのパパイア並木が出現、花が咲き、小さな実もでき始めました。

パパイアの花からはとても良い香りが漂います。実がなっているのは「オキテング25号」

という矮性品種で丈が低くても実がなる品種です。

「オキテング25号」以外は昨年に食べたパパイアの種を播き栽培してきました。

パパイアは過湿を嫌うので小さめの鉢で乾燥気味に育て、順に鉢を大きくして施肥を欠かさないようにします。

黄色に熟さないうちに実が落ちてしまったら「青いパパイアのサラダ」にします。

★ タイタンビカス

アオイ科

一夏中、楽しんできたタイタンビカスは夜温が下がり花色が鮮やかになってきました。

アメリカフヨウとモミジアオイの交配により生み出された、夏の暑さに強い強健な宿根草です。

花色は白、ピンク、ローズ、赤の4色があり、噴水周りを取り囲んで咲いています。

★ リコリス・スプレンゲリ Lycoris sprengeri

ヒガンバナ科

中国雲南省原産の球根植物

ピンクの花弁に淡いブルーのグラデーションが美しい花です。

ヒガンバナの仲間ですが、ヒガンバナよりも一足先に咲きます。

山の小道の手前、ロックガーデンを過ぎてすぐの所で開花しています。

ゲートの正面にはリコリスの園芸品種を鉢で展示しております。

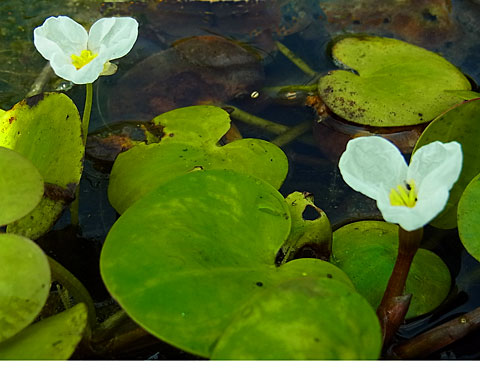

★ トチカガミ Hydorocaris dubia

トチカガミ科

本州以南の湖沼、ため池、水路などに群生する浮遊性水生植物。

教材園で小さな白い目立たない花が咲きました。

左上が雄花で花茎が細く水面より上で咲きます。

右下は雌花で花茎は太く株の根元近くで開花するので葉をかきわけないと、見つかりません。

よく見える花はほとんどが雄花になりますので観察してみましょう。

今では水路でもまれにしか見る事ができない準絶滅危惧種となってしまいました。

【開花情報】ナンバンギセル、タコノアシ開花 | 開花時期9月(2011年)

夏の終わりを告げるツクツクボウシが鳴き、アカトンボが舞う、みずの森園内です。

ハギやフジバカマも咲き始め、秋の気配を感じさせます。

園地の木陰では薄紫の絨毯のようにあちらこちらでヤブランが咲いています。

アトリウムでは毎年、恒例のスイレン水槽の清掃を実施しております。

ご来園の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご了承くださるようお願いいたします。

★ タコノアシ Penthorum chinense

タコノアシ科

絶滅危惧種の水辺の植物です。今では琵琶湖でもほとんど見る事がありません。

蛸の足をひっくり返したような花のつき方から名づけられました。

秋には紅葉し、ゆでダコの足のように紅くなり、種子が採取できます。

ロータス館前の小さなビオトープで咲いています。

★ ナンバンギセル Aeginetia indica L.

ハマウツボ科

日本全土、中国、台湾、インドシナ半島、マレーシア、インドに分布する一年生の寄生植物

イネ科やツユクサ科の植物の根元に寄生します。

みずの森では秋の七草園のシマススキの根元に寄生しています。

シマススキをかき分けると株元に赤紫の煙管のような花が見えます。

★ オミナエシ 女郎花 Patrinia scabiosaefolia

秋の七草の一つです。コミュニティ広場や秋の七草園にて開花中。

名前のいわれには諸説ありますが、黄色い小花の咲くようすを粟のご飯に見立て、

白いご飯は男飯、粟のご飯は女飯から転じてオミナエシとなったという一説はいかがでしょう。

男飯はもちろん白い花のオトコエシです。

秋の七草は古くから、万葉集巻8にある山上憶良の「秋の野の花を詠む2首」より伝えられています。

「秋の野に 咲きたる花を 指折り

かき数ふれば 七種(ななくさ)の花 」(巻8 1537)

「 萩の花 尾花葛花 撫子の花

女郎花 また藤袴 朝貌(あさがお)の花」(巻8 1538)

ハギ・ススキ・クズ・ナデシコ・オミナエシ・フジバカマ・キキョウ

★ クルクマ Curcuma cv.

ショウガ科

多種のクルクマが開花中です。

★ 熱帯性スイレン

アトリウムの水槽清掃につき、熱帯スイレンは一ヶ所に集められています。

空きになった水槽から順にお掃除をしていきます。