「おやこで楽しむ!どんぐりあそび」イベントを行いました!

今日は”おやこで楽しむ”シリーズ第4弾!テーマはどんぐりです。

谷津干潟公園で集めたどんぐりをつかった工作では、どんぐりカーを親子で走らせたり、

作ったブローチやネックレスを身につけて嬉しそうにしているお子さんの姿が印象的でした。

参加した皆さんからは

「どんぐりでつくるのがたのしかった!」

「子どもが楽しめてよかったです。家でもつくろうと思いました」などの感想がありました。

次回は2018年1月20日(土)「親子で楽しむ!おち葉あそび」です。お楽しみに♪

自動販売機であったこと

昨夜スタッフが帰る間際に、暗がりの自動販売機の前に何やら物影が。

ふしぎに思い、よーく見てみるとなんとオオバン。

何やら興味深げに自動販売機をじっと見ている…。

一体何を考えているのでしょうか。

①「なんだこの光は」

②「ここに集まってくる虫を待つか」

③「のどかわいたな~。お金1万円札しかないんだよな~。小銭ないな~」

さてどれでしょうか?正解はオオバンのみぞ知る。

干潟で音楽を楽しみませんか♪

11月18日(土)15時20分から、ミュージカル女優として活躍する横洲かおるさんをお招きします。歌っていただく曲は「ふるさと」や「川の流れのように」などです。

綺麗な歌声にうっとり・・・。そして、夕暮れ時の干潟の景色に癒されますよ!

ご入館された方はどなたでも聞くことができます!なお、立ち見となりますのでご了承ください。

【この音楽会は習志野市の高齢者ふれあい元気事業に基づいて、観察センターの地元の秋津五丁目町会により開催されるものです。】

オオバンのひととき

オオバンの行動がちょっと面白かったので、4コマ風にしてみました。

セリフはスタッフのアテレコですが、実際はどんなことを考えていたのかな?

座りながら食べるって横着なオオバンですね。

ちどり屋新商品入荷情報

観察センターの物販コーナーちどり屋に、習志野市の公式キャラクター「ナラシド♪」の

ストラップが入荷しました。

この商品は、市内の障害福祉サービス事業所花の実園さんが、一枚の板から

一つ一つ丁寧に切りとり作っています。

木のぬくもりを感じる、ナラシド♪ストラップ(150円)を

観察センターにいらした際は、ぜひ手にとってごらんください。

11月19日(日)は「親子で楽しむ!どんぐりあそび」の日 着々と準備中!

今回の親子で楽しむ!シリーズは、園内に実ったどんぐりを使った工作がメインです。公園内にどんぐりを拾いに行った後に、観察センターのレクチャールームで、どんぐり工作や遊びを自由に行う予定です。(11時と14時にどんぐりを食べるかも!?)

しかも今回は、室内で行う工作や遊びが中心ですので、雨が降っていても大丈夫です。

当日の工作内容は写真をご覧ください。皆様のご来場をおまちしております。

日 時 11月19日(日)10時~15時

定 員 100名

対 象 どなたでも(小学3年生以下は保護者同伴)

参加費 1人300円+入館料

受 付 当日観察センター内で行います。

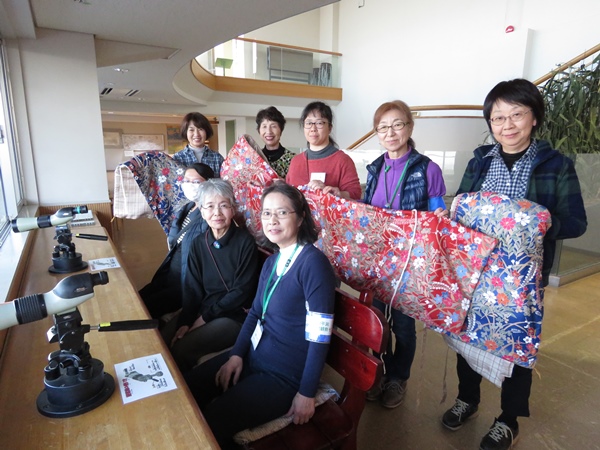

手作りのあったか座布団ができました!

観察センターのボランティアグループ「トイズファクトリー」が館内にあるベンチの座布団を作りました。

寒い冬でもあたかいベンチに座って、のんびり干潟を眺めたり、野鳥観察できますね。

観察センターからの景色

本日は朝からカモやシギの仲間がセンターの前浜でたくさん集まっていました。

種類は違ってもケンカをすることなく、水を飲んだり、羽を整えたり、眠ったりとみんなそれぞれです。

私たち人間も前浜で過ごす鳥たちのようにのんびりと過ごしたいものですね。

お疲れのみなさんもぜひそんな鳥たちの様子を見に来るといいですよ。

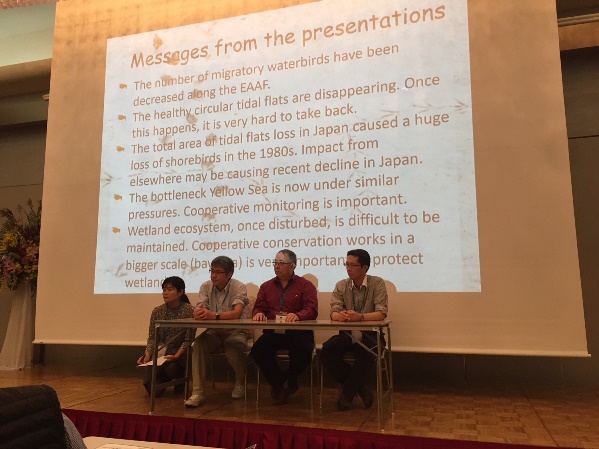

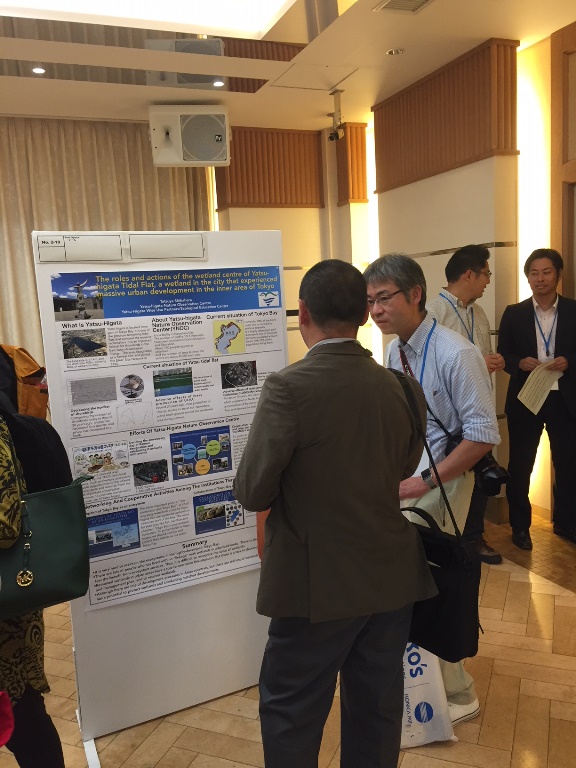

「アジア湿地シンポジウム」で観察センターの取組みをアピール

11月7日〜11日に九州の佐賀市で開催された「アジア湿地シンポジウム」(主催:環境省、日本国際湿地保全連合、ラムサールセンター、日本湿地学会)でのポスターセッションで、“The roles and actions of the wetland centre of Yatsu-higata Tidal Flat, a wetland in the city that experienced massive urban development in the inner area of Tokyo”(大都市圏にあり開発が進んだ内湾の都市湿地、谷津干潟における湿地センターの取り組みと役割)と題して、観察センターの芝原副所長が発表しました。

8日には東アジア・オーストラリア地域フライウェイパートナーシップ事務局が主催したサイドイベント“Population Decline of Migratory Waterbirds and Habitat Changes–Shorebirds as Indicators”(渡り鳥の減少と生息地の環境変化―シギ・チドリ類とその生息地の干潟を指標に)にも出演させていただき、ポスターと同じ趣旨の発表を口頭でさせていただきました。

15年ぶりに同シンポジウムが国内で開催される機会(これまで大津・釧路・マレーシア・インド・ベトナム・中国・カンボジアで開催)に、東京湾・谷津干潟からアジアの皆さんに発信できたことはありがたいことでした。谷津干潟は開発から守ることに成功しましたが、その後シギ・チドリの個体数は減少し、アオサ腐敗や貝殻堆積など保全上の課題がいくつかあり、保全と開発のバランスのあり方についても、東京湾から開発途上国のアジアの皆さんにお伝えしなければいけない、それが谷津干潟の役目と日頃から感じていました。

また、有明海と言えば、国内最大のシギ・チドリ渡来地にもかかわらず1997年に完成した大規模干拓によって消滅した諫早湾干潟を想起します。この出来事を機に、皮肉にも干潟という湿地環境の重要性が広く知れ渡ることになりました。一方、最近5年間で有明海に3箇所のラムサール条約登録湿地が誕生しており、国内の干潟面責の4割が残る有明海では、干潟保全の機運は高まっており、その熱気を肌で感じることができたのは有意義でした。有明海の皆さんとは、同じ干潟環境ということで切削琢磨しながら湿地保全に貢献し、かつ谷津干潟の保全を目指したいと思いました。今回のシンポジウムの参加にあたっては多くの方々のご支援とご協力をいただきました。この場を借りてお礼を申し上げます。

《ポスターの概要》

1谷津干潟が抱える問題

市民による保護運動によって保存された谷津干潟は、シギやチドリの減少、アオサの腐敗臭、水路の貝殻内の堆積による水交換の阻害などの問題を抱えていること、

2課題に向けた取組み

その解決のために、市民と行政が協力して都市と自然の共生を目指して保全することを誓った「谷津干潟の日宣言」があり、これに基づき開催されるイベント「谷津干潟の日」が都市の湿地の保全に有効であること、

保全の主体となる環境省、教育や普及啓発・能力養成・参加の場を提供する観察センター、ワイズユースの主体となる地域住民の三者の連携-地域協働による保全を目指していること、

3東京湾関連機関のネットワークと協力活動

東京湾の生態系の一部として、東京湾とのつながりの中で保全を目指す必要があり、他の団体や施設と連携して東京湾全体でのシギチドリ調査やスタンプラリーなどイベントの取組みを進めていること、

4まとめ

・高度に開発が進んだ東京湾では生態系の維持が困難で、湿地の恩恵を実感することが難しくなっているが、都市に残された湿地や湿地センターは、この状況を打開する役割がある

・アジア全体では開発の脅威はあるが、まだ多くの湿地が残されており、湿地の保全と調和の取れた開発の可能性を秘めている

マハゼ

先日、谷津干潟の魚類調査で全長約14cmの個体が採れました。

谷津干潟ではもっとも普通に見られるハゼです。

春になると、小さな個体が大群となって谷津干潟に入って来る姿が観察することできます。

そろそろ谷津干潟を出て、深場へ移動し、越冬するのでしょうか。