やつひがたサイエンスカフェ

「ハマシギの渡りの秘密をさぐる」が明後日開催されます!

昨年、ハマシギをテーマにサイエンスカフェを開催しましたが、今回はその第2弾。

豪華なゲストの皆さんとともにハマシギを守るためにどうしたらよいのか考えましょう!

●日 時:2019年3月10日(日)13:30〜15:00

●場 所:習志野市谷津干潟自然観察センターレクチャールーム

●対 象:中学生以上(小学生で希望される方は要相談)

●定 員30名

●参加費:1人500円 ドリンク付き(高校生以上の方は別途、入館料)

●プログラム内容:

◆第一部[日本に来るハマシギの亜種、秋の渡りについて]

ハマシギの亜種による体の大きさや羽の色の違いなどの特徴や、ハマシギが国内でどのように渡っているのか季節前線について取り上げます。

◆第二部[越冬地ではどう生活しているのか]

日本に渡ってきたハマシギがどのような暮らしをしているのか、国内での分布や、谷津干潟で標識をつけたハマシギの確認状況、胃の内容物や食物、特殊な舌について取り上げます。

◆第三部[ディスカッション]

ハマシギの保全のために市民としてできることや、保全を進めていくための課題(国外の研究者との情報共有など)などを話し合います。

●出演者の皆さま

・守屋年史さん( バードリサーチ)

・澤祐介さん(バードライフインターナショナル東京)

・富田宏さん(漫湖水鳥・湿地センター)

・茂田良光さん(山階鳥類研究所)

・仲村昇さん(山階鳥類研究所)

・辻田香織さん(環境省)

繁殖地アラスカのハマシギ

カラスはホンビノスガイをどうやって食べる?

上空から二枚貝のホンビノスガイを落としているハシボソガラスの写真を常連の方からいただきました。実は、東京湾と繋る水路「谷津川」沿いの遊歩道や道路に割れた貝がらがたくさん落ちており、これはカラスの仕業だと思われます。

過去にカラスが干潟の中からホンビノスガイを採り、遊歩道に運び、クチバシで叩き割って中身を取り出して食べているところも確認しています。

細かく砕かれた貝がらは日に日に増えています。大きなホンビノスガイの一番の捕食者はカラスかもしれませんね

カエル、動き出す!

今日は「啓蟄」。地中に巣ごもりしていた生きものたちが動き始める頃。

センターゾーンの水辺でもアズマヒキガエルが数匹見られました。

産卵も間近のようです。

また、本日より「親子で楽しむ!カエルと遊ぼう」の受付スタート!

おたまじゃくしやカエルの観察、ゲームや工作体験を通してカエルの魅力をご案内します。

●日 時 4月6日(土)①10:00~11:30 ②12:00~13:30 ③14:00~15:30

●対 象 親子

●定 員 各回20人

●参加費 1人300円+入館料

●申込み 事前申し込み・受付中 電話047(454)8416 または受付窓口

みんなの谷津干潟展2019開催

毎年恒例のみんなの谷津干潟展。今回は、生きものや干潟の表情をうつしだした写真や絵の他に、

干潟の情景を詠んだ俳句、繊細でダイナミックな月のちぎり絵、野鳥のフェルト作品、

自然素材を使った作品など計88点が集まりました。

谷津干潟の魅力がたくさんつまった展示になっています。

観察センターに来た際は、ぜひご覧ください。

展示期間2019年3月3日(木)~4月11日(木)※最終日は12時まで

出展された方は展示期間中、入館無料です。受付にてお申し出ください。

Café Oasis 3月限定メニューのお知らせ

3月は桜や菜の花が咲く待ちに待った春到来の月!!

春は芽吹きの季節ですね。

3月の限定メニュー 「春のちらし寿司セット」 700円(税込)

カフェでは春を感じて楽しむ“春のちらし寿司セット”を提供いたします。

潮汁は船橋漁港みなと屋さんから直送の新鮮なホンビノス貝を使用しています。

3月からスタート! 「カルガモの親子」 500円(税込)

谷津遊路商店街の菓匠あかね家さんから取り寄せています。

カフェから望む淡水池の畔にはフキノトウが芽を出し、花を付けています。

淡水池の奥手の木々は芽吹き始めています。

目で春の自然の芽吹きを感じ、舌で春のちらし寿司セットを楽しみ、春を全身で感じていただけたら嬉しく思います。

スタッフ一同、皆様のご来店をお待ちしています。

にぎやかな小鳥たち

谷津干潟公園内で鳥の鳴く声がして、声の方へ向かってみると木の上からではなく

地面の方から「ジュリジュリジュリジュリ!」とひときわ大きな鳴き声が。

気づかれないようにしゃがんでじっとしていると、シジュウカラが姿を現しました。

せわしなく枯葉の下を探って木の実を食べていました。

動きが素早いため観察するのが難しいですが、じっくり見ると羽の色が白と黒だけでなく、黄緑色や藍色など色味豊かです。

干潟でゴミ拾い

2月24日(日)に行った「えっさ!ほいさ!みんなで干潟のゴミ拾い」、

地域の方やボランティアだけではなく、ボーイスカウトや企業の皆さん、中学生・高校生の皆さん、

谷津干潟ジュニアレンジャー、谷津干潟ユースなど約150名の方が参加しました。

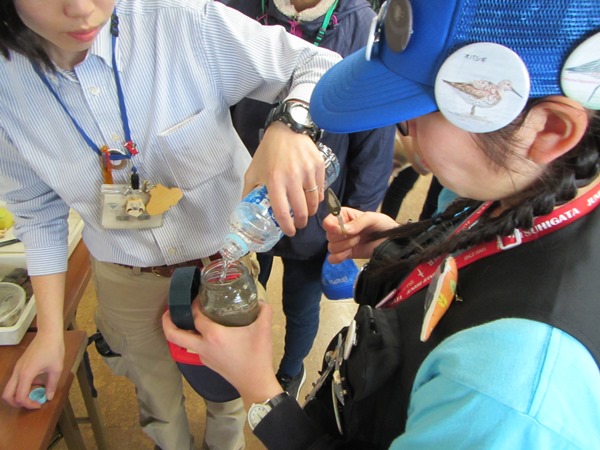

オリエンテーションでは、今話題になっているマイクロプラスチックに焦点を当て、

東京理科大学教授の二瓶泰雄先生にお話しをしていただきました。

ゴミ拾いの最中、小さなプラスチック片を拾う子ども達やペットボトルを拾って

「これがマイクロプラスチックになっていくんですね」と話し合う大人の方が印象的でした。

また干潟の土の中のマイクロプラスチックを調べる実験も行いました。

今回拾ったゴミはリアカー2台分でした。

活動のふりかえりでは、全員でゴミ拾いを通して感じたことやエコアクションについて考えました。

「もっと拾いたかった。次回もまた参加したい」「海は自分たち一人一人が大切にしないといけないと思う」

「マイクロプラスチックゴミから自分の生活を見直すきっかけになった」など、

ゴミ拾いを通して自分ができることをそれぞれの人が書いてくれていました。

活動後のけんちん汁も好評でした。

ゴミ拾いは身近にできる環境活動です。

観察センターではゴミ拾いを通して環境問題に対して興味を持ってくれる人が増えることを願い、

これからも活動を続けていきたいと考えています。

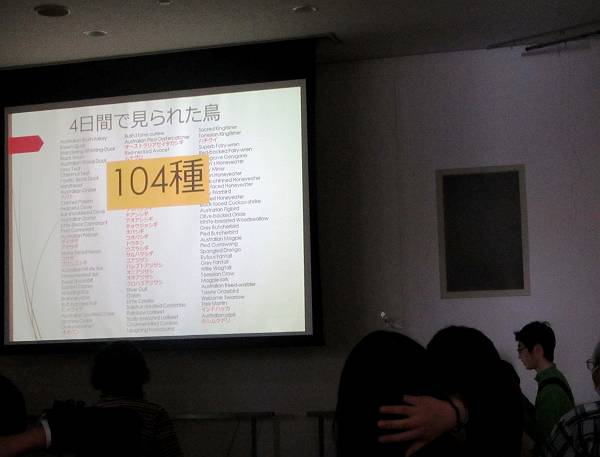

ブリスベン市&習志野市 湿地提携21年目がスタート!

21年前の1998年2月25日、谷津干潟のある習志野市はオーストラリアのブリスベン市にあるブーンドル湿地と湿地提携を結びました。

ブーンドル湿地は1993年のラムサール条約締約国会議で谷津干潟と同じく登録湿地になったオーストラリア東部にある湿地です。この湿地提携は、1995年に開催された「日豪渡り鳥会議」でオーストラリアから日本へ湿地交流の提案がされたことがきっかけとなり、ブーンドル湿地が埋め立てから免れた経緯が市民運動であったこと、湿地保全に市民が参加していることなど、谷津干潟との共通点が多いことから習志野市はブリスベン市と湿地交流を始めました。

この20年の間、言葉の壁はあるももの、湿地や渡り鳥を守る気持ちはどちらも通じ合うものが多く、双方での施設の取り組みや渡り鳥情報交換を行ったり、1年おきに相互の湿地訪問を繰り返してきました。

昨年10月にはセンターで活動する高校生から大人のボランティアと職員がブリスベン市を訪問しました。滞在中はブーンドル湿地やシギチドリ類の越冬地見学、環境教育プログラムの体験、ブリスベン市長表敬訪問、ラムサール条約登録25周年フォーラムへの参加のほか、ブリスベン市職員やボランティア、シギチドリ類の研究者の皆さんと交流を深め、たくさんのことを学びました。

今日から21年目の交流がスタートします!今後はもっと多くの方に湿地交流を伝え、20年間の歩みを若い世代につなげていきたいと思います。

掲載した写真は、2月3日に行われた世界湿地のまつりで昨年の訪問報告会を行っている様子です。

イカ、再び現る

魚類調査でまた小さなイカが採れました。

遊歩道に出てくるアオジ

この頃、遊歩道の繁みからひょっこり出てくるアオジを目にすることが多くなりました。撮影した時は、道の真ん中まで出てきて食べ物を必死で探していて人がいることなど気にしない様子でした。

2月中旬にもなると、小鳥たちが食べる公園内の小さな虫たちもほぼ食べつくしてしまったのかもしれません。

鳥たちもたくさんの虫が出てくる春が待ち遠しいでしょうね。