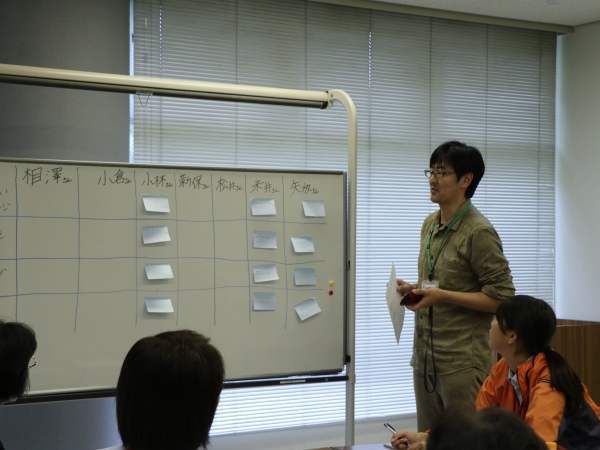

新たなボランティアが仲間入り!!

5月から5回シリーズで始まった第28期ボランティア入門講座。10月22日に行われた最終回のテーマは「お客さんの案内をしよう」です。

最初にレンジャーから個別案内の重要性や心がまえなどのレクチャーを受けた後、いざ案内挑戦!

台風の影響でお客さんが少なかったものの案内を体験した受講生からは

「身近にいるサギの案内ができた」

「お客さんから撮った写真を見せてもらった」といった感想がありました。

講座の最後にひとりひとり今後のボランティア活動にむけて宣言。

「案内ができるように、谷津干潟に足しげく通いたい。コミュニケーション力を高めたい!」

「子どもや将来、親になる若い世代に伝えたい」

「インスタグラムなどで都心で働く同世代に向けて谷津干潟の魅力発信したい!」

講座を通して育まれた、皆さんの谷津干潟への想いを大切にして、今後のボランティア活動をサポートしたいと思います。

トウネン-仲良きことは美しきかな

満潮になると、トウネンの幼鳥たちが観察センターの前に集まります。

仲良く並んだり、大きなアオサギを避けてちょこまか走ったり。人の子供と同じでとってもラブリー

生まれて初めての大冒険。元気に南の国に渡ってね!

青空を切り裂く黒い鎌!

朝8時、観察センターの上空高く、超高速で旋回しながら飛び回るアマツバメが7羽ほどいました。わずか10分ほどの遭遇でした。

これから南方の東南アジアに渡る途中だったのでしょう。

普段見ない鳥との出会いに感動しました。

走る~走る~おれ~た~ち~♪

本日お昼頃、数羽のシギがセンター前の浜にやってきました。

一生懸命砂地をつつくハマシギの群れの中に慌ただしく走る鳥がいました。

前を走るのはヨーロッパトウネン、その後ろからはトウネンでした。

2羽とも細い足を猛スピードで行ったり来たりしていました。

雨が降っていても鳥たちの行動は変わらないようですね。

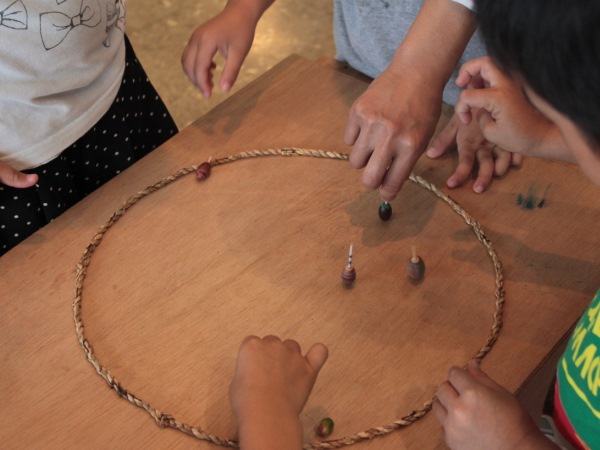

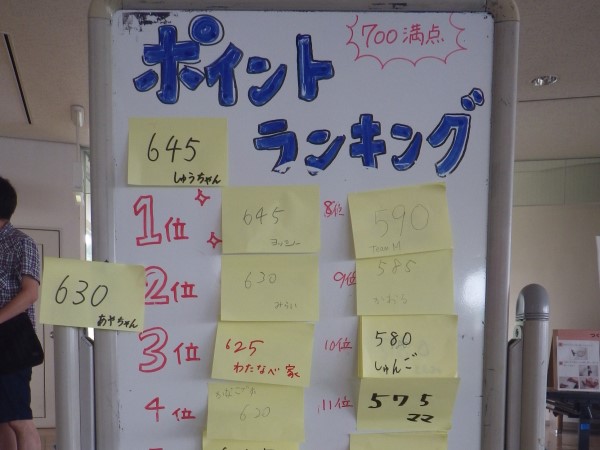

小枝や木の実で楽しもう!

恒例となりました親子で楽しむ!シリーズ第3弾は「親子で楽しむ!小枝&木の実あそび」です。

谷津干潟公園内にある小枝や木の実を使って遊びや工作を楽しむポイントラリーとなっており、

小枝を投げて距離競ったり、制限時間内にどんぐりをたくさん釣ったり、

どんぐりコマを何秒回していられるかに挑戦してもらったりなど、子どもも大人も楽しめること間違いなしです!

■日時:10月28日(土)10:00~14:00の間

■対象:どなたでも

■参加費:入館料のみ(中学生以下は無料)

※雨天の場合でも、観察センター内で行いますのでご安心を。

目指せポイントラリー1位!みんなの挑戦を待っています!

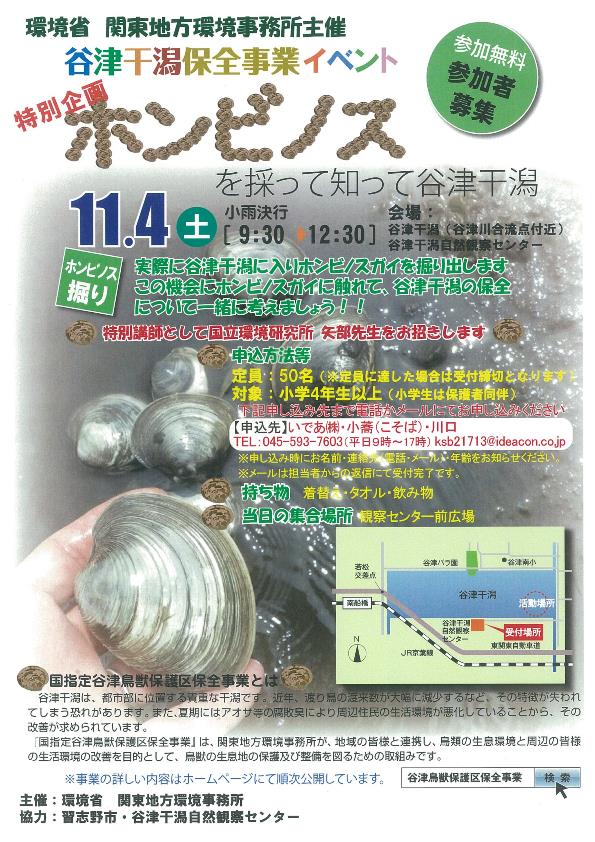

環境省主催イベント「ホンビノスを採って知って谷津干潟」の参加者を募集中!

ホンビノスガイを知っていますか?

北米原産の外来の二枚貝です(本場のクラムチャウダーはこの貝が美味しい具になります)。

実は谷津干潟でこの貝の貝殻が水路にたまって水の流れを悪くしています。

今回のイベントは、みなさんとこの貝の生息状況を掘り出して確認し、谷津干潟の保全について考えます。

●日 時:2017年11月4日(土)9時30分~12時30分

●定 員:50名

●対 象:小学4年生以上(小学生は保護者同伴)

●少雨決行

●集 合:谷津干潟自然観察センター前広場

●参加費:無料

●特別講師:国立環境研究所 矢部徹主任研究員

●申込先:いであ(株)小蕎(こそば)、川口

電 話:045−593−7603

メール:kwg20305@ideacon.co.jp(@は半角に変換してください)

※このイベントは2017年谷津干潟保全事業 谷津干潟サポーター活動として開催されます。受付窓口は観察センターでないので、ご注意ください。詳細はチラシをご覧ください。

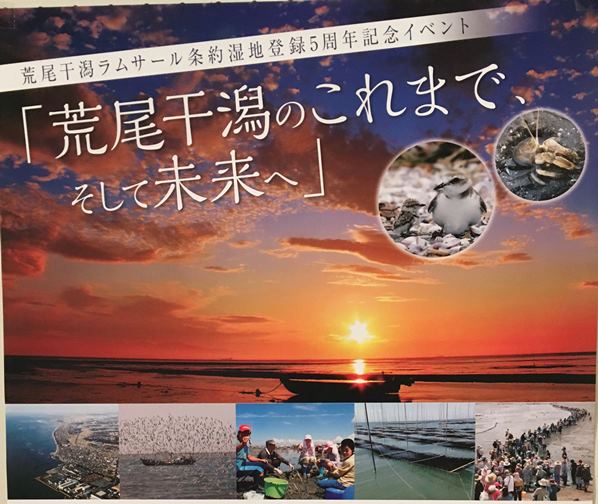

熊本県・荒尾干潟で講演しました

10月21日(土)、熊本県の荒尾市で荒尾干潟のラムサール条約登録5周年記念イベントが開催され、観察センターの芝原副所長が人材育成の取り組みを紹介しました。

出演者は他に、地元の清里小学校・荒尾干潟ジュニアレンジャー・岱志高校生理科部の皆さん、有明海塾の小宮春平さん、ラムサールセンターの武者孝幸さん。

発表では、清里小学校の皆さんの「ふるさとの海」を守りたいというメッセージ、岱志高校理科部の皆さんが荒尾干潟の調査で125種の生物を確認していること、若い小宮さんの有明海の自然や生きものにかける情熱、ラムサールセンターの武者さんから、お話の中で谷津干潟自然観察センターは「No. 1の湿地センター」とのお言葉をいただいたこと、干潟を地域活性化のためにどう活用するか、というお話が印象的でした。

荒尾干潟は、海苔やアサリの漁が盛んで、荒尾漁業組合長の矢野浩治さんが荒尾干潟保全・賢明利活用協議会の会長をお務めになり、条約に登録された干潟で採れる海苔を「荒尾海苔」としてブランド化しています。また、ここは砂干潟でとても親しみやすく、毛筆でアナジャコを釣る「まじゃく釣り」がレクリエーションとして地元の人たちに親しまれています。

ラムサール条約の目的、ワイズユースの実践で谷津干潟が荒尾干潟から学ぶところが多くあります。同じ干潟の登録地ということで、今後も交流して、互いに切磋琢磨できたら良いなと感じました。

今回、お招きくださった荒尾干潟の関係者の皆様に改めてお礼を申し上げます。

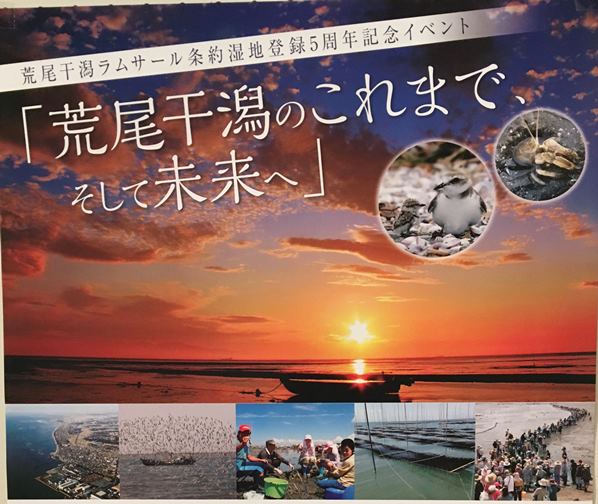

熊本県・荒尾干潟で講演しました

10月21日(土)、熊本県の荒尾市で荒尾干潟のラムサール条約登録5周年記念イベントが開催され、観察センターの芝原副所長が人材育成の取り組みを紹介しました。

出演者は他に、地元の清里小学校・荒尾干潟ジュニアレンジャー・岱志高校生理科部の皆さん、有明海塾の小宮春平さん、ラムサールセンターの武者孝幸さん。

発表では、清里小学校の皆さんの「ふるさとの海」を守りたいというメッセージ、岱志高校理科部の皆さんが荒尾干潟の調査で125種の生物を確認していること、若い小宮さんの有明海の自然や生きものにかける情熱、ラムサールセンターの武者さんから、お話の中で谷津干潟自然観察センターは「No. 1の湿地センター」とのお言葉をいただいたこと、干潟を地域活性化のためにどう活用するか、というお話が印象的でした。

荒尾干潟は、海苔やアサリの漁が盛んで、荒尾漁業組合長の矢野浩治さんが荒尾干潟保全・賢明利活用協議会の会長をお務めになり、条約に登録された干潟で採れる海苔を「荒尾海苔」としてブランド化しています。また、ここは砂干潟でとても親しみやすく、毛筆でアナジャコを釣る「まじゃく釣り」がレクリエーションとして地元の人たちに親しまれています。

ラムサール条約の目的、ワイズユースの実践で谷津干潟が荒尾干潟から学ぶところが多くあります。同じ干潟の登録地ということで、今後も交流して、互いに切磋琢磨できたら良いなと感じました。

今回、お招きくださった荒尾干潟の関係者の皆様に改めてお礼を申し上げます。

開会の挨拶に立つ荒尾市の浅田俊彦市長

開会の挨拶に立つ荒尾市の浅田俊彦市長

ラムサール条約に登録された荒尾干潟で採れる「荒尾海苔」

ラムサール条約に登録された荒尾干潟で採れる「荒尾海苔」

海苔とアサリ漁が盛んな荒尾干潟。砂干潟で歩けるため、親しみやすい干潟です。

海苔とアサリ漁が盛んな荒尾干潟。砂干潟で歩けるため、親しみやすい干潟です。

葉っぱのすきまから見ているのはだぁれ?

葉っぱのすきまから見ているのはだれでしょう?

①ツグミ

②シロハラ

③ムクドリ

正解は…②シロハラでした。

いつの間にか来ていたんですね~。

冬の間見られますので、ぜひ探してみて下さい。

みんなでつくったよ(^o^)

観察センターでは、季節の自然素材や生きものをテーマにした、

工作&遊び「つくろう&あそぼうコーナー」を毎日ご用意しております。

10・11・12月のテーマは、どんぐりおもちゃ、おちばスタンプ、小枝とおち葉のモビールです。

今日は雨模様のなか、来館してくれた子供たちが楽しそうに、

小枝とおち葉のモビールを作っていました。

子供たちの自由な発想の作品はとっても素敵ですね!

雨のなかでも、館内からは観察や工作が楽しめます。

ぜひみなさん遊びにきてね~。